《東方紅》是世界上最著名的一首頌歌,是人類送上太空的第一曲,是中國和世界上演唱人數和次數最多的歌。 《東方紅》的作者是誰?《東方紅》的誕生地故鄉在哪里? 《東方紅》的作者是陜西省佳縣張家莊村一個家境十分貧苦的農民,他的名字叫李有源。《東方紅》這首歌就是從他居住的簡陋土窯洞里誕生。 1955年4月李有源病逝,時年53歲。這位人民歌手離開我們整整55年了,但他創作的偉大頌歌卻世代傳唱,留下了永久的強音。

東方紅,太陽升,中國出了個毛澤東,他為人民謀幸福,他是人民大救星。

這首偉大史詩頌歌,我們從上小學戴紅領巾時開始唱起,至今仍繼續歌唱,每當唱起《東方紅》便會熱血沸騰,激情奔涌。《東方紅》是共產黨全心全意為人民謀幸福這一精神的高度概括,是人民群眾感謝黨、熱愛革命領袖的真情流露。她頌揚了一個政黨改變中華民族苦難的歷史,她歌頌了一位偉大領袖為人民謀幸福的千秋功績,《東方紅》是一個民族復興的時代足跡,是億萬勞動大眾發自肺腑的心聲。

《東方紅》是世界上最著名的一首頌歌,是人類送上太空的第一曲,是中國和世界上演唱人數和次數最多的歌。

《東方紅》的作者是誰?《東方紅》的誕生地故鄉在哪里?

《東方紅》的作者是陜西省佳縣張家莊村一個家境十分貧苦的農民,他的名字叫李有源。《東方紅》這首歌就是從他居住的簡陋土窯洞里誕生。

1955年4月李有源病逝,時年53歲。這位人民歌手離開我們整整55年了,但他創作的偉大頌歌卻世代傳唱,留下了永久的強音。

《東方紅》故鄉的向往

作為一個老新聞文化工作者,又是唱著《東方紅》成長起來的,怎么能不想去《東方紅》的誕生地親眼瞧瞧,拜謁這位偉大民歌手的故居呢?向往《東方紅》故鄉是兒時便有的夢想。

今年“五一”公休日又加上去陜北榆林出差,天賜良機,對陜北的“紅色文化”作一次深入采風,尋訪佳縣《東方紅》故鄉終于成行。

5月2日從清澗縣的袁家溝采訪罷偉人毛澤東的大作《沁園春?雪》誕生地,驅車北上來到米脂縣楊家溝,從楊家溝向東北行50多公里,便是佳縣了!佳縣經濟卻不佳,現仍屬陜西的貧困縣,在全省經濟綜合排名83位(最后一名),但佳縣就文化地理而言,可稱為“佳佳縣”了。

佳縣位于陜西省東北部、黃河中游晉陜峽谷西岸,屬榆林市轄,佳縣是革命老區。1947年,毛澤東率領中央機關轉戰陜北期間,曾在佳縣的15個村鎮生活戰斗了100多個日日夜夜,指揮了著名的沙家店戰役,起草了《中國人民解放軍宣言》等三篇文獻,發出了“打倒蔣介石,解放全中國”的口號,并為中共佳縣縣委揮筆寫下了“站在最大多數勞動人民的一面”的光輝題詞。

佳縣是民間藝術的寶庫。剪紙、面人、紙作、泥塑、雕刻等各具特色,特別是佳縣剪紙種類繁多、工藝精巧,被原全國人大常委會副委員長陳慕華譽為“中華巧婦”的郭佩珍的剪紙作品,曾作為國禮贈送到訪的克林頓夫人。佳縣民歌無論思想性還是藝術性都獨具特色,人民歌手李有源編唱的《東方紅》、李思命編唱的《天下黃河九十九道灣》,聞名天下,傳遍世界。

佳縣是中國紅棗名鄉。境內至今仍有一株樹齡達1300多年的老棗樹,被專家譽為“活化石”。佳縣油棗皮薄、肉厚、個大、核小,富含維生素等多種營養成份,是天然滋補珍品。北京同仁堂志有“佳縣油棗入藥可醫百病”的記載。目前佳縣紅棗面積達50萬畝,年產1億多公斤。

當年毛澤東主席到佳縣時曾品嘗過佳縣的紅棗,稱贊“佳縣的棗好”。偉人的這句贊語,我在公路的要道處看到豎立的廣告牌上書寫醒目的大字:“毛主席說:佳縣的棗好!”這樣一來佳縣的紅棗可謂名揚天下了!

陜北榆林有段順口溜概括了每個縣的特色,“米脂婆姨綏德漢,清澗石板瓦窯堡炭,榆林豆腐稱鉤提,佳縣秧歌扭得歡……”可見佳縣秧歌從古至今是有名的。佳縣雖地方窮,但人的精神很富有,民間逢年過節,紅白喜事,扭場秧歌,鬧鬧紅火,怡然自樂。能歌善舞者頗多。這些祖輩居住在黃河岸邊的人們性格豪爽耿直,民風淳樸,姑娘婆姨們性格開朗,喜交朋友,一旦與哪個男人相好上了,便會像他們信天游中唱的那樣,“蕎面 羊腥湯,死死活活相跟上”。佳縣的女子身材高挑健碩,紅棗般的臉龐,很是漂亮,比米脂婆姨一點也不遜色,真是一方水土養一方人啊!

我無心瀏覽佳縣的名勝美景白云觀,而急切地尋訪《東方紅》故鄉,這是我心中的圣地。

《東方紅》故鄉距佳縣城北五華里張家莊村,由于初來乍到,路況不明,司機來回繞了兩趟,幸好路邊一小學生上佳縣城,讓他坐到車上才把我們帶到去張家莊村的那條小路上,從這條路口的一個土坡上下行大約三華里處,一個黃土坡洼上依山而居的村舍,這便是張家莊村,村民大多住窯洞。坡洼上、溝渠里、山梁上全是棗樹,難怪佳縣稱為民歌之鄉、紅棗之鄉。

我終于來到《東方紅》故鄉,尋訪作者李有源的故居,多年的夢想終于成真。

恰好李有源的孫子李錦鵬在家,他熱情地接待了我們來訪。李錦鵬,高大的個頭,人長得敦實健壯,黃河漢子的體魄。他原是鄉鎮干部,為了弘揚《東方紅》精神,整理挖掘人民歌手爺爺的歷史,保護《東方紅》文物故居,他請調到縣文化局工作。幾年來他風里來,雨里去,不辭辛勞,搜集整理了大量珍貴的歷史資料和紅色文物,并對故居進行了修繕,對外開放。“五一”節日他放棄休息拉了一卡車紅磚鋪墊到從村口到故居的小路上,以便尋訪參觀者的車輛直接開到故居前。他的手上還沾著泥土,顯然是正忙乎著收拾道路呢!

李有源故居和陜北特有的農家住宅一樣,在一個向陽的山坡上用镢頭挖了幾口窯洞,為防風吹雨淋,窯面口是用石塊堆砌的,院子中間有一部石碾和一口石磨,院墻是用石塊、土塊膠合在一起壘砌的。院落共有大窯洞三口,坐北向南,這是全家人住宿的。東面有兩孔小窯是放糧食及農用什物的,這是典型的陜北農耕生活的院景,反映了主人生前是一位勤勞的務農行家里手。

東邊的一孔大窯洞是歌手的陳列室,窯掌的正面貼著一副彩色毛澤東主席像,炕上放著一個小方桌,桌子上一盞麻油燈;右邊窯壁上立放著一個破舊的三弦,左右窯壁上掛滿了來故居參觀瞻仰的各界人士的留影和題詞,其中有著名黃土畫派大師劉文西先生的畫作。李錦鵬向我們一一的作介紹,我望著歌手遺像,和他的三弦以及那盞老式的麻油燈,心情異常激動,我佇立在故居院子,像一位虔誠的朝圣者行注目禮。啊!是時代鍛造了歌手,在那樣的艱苦環境下,李有源在昏暗的麻油燈下,趴伏在小炕桌上,在粗糙的麻紙上,寫出了一首首歌詞,鼓舞激勵著人民投身革命,奮力建設。而偉大頌歌《東方紅》就是從這個院落村莊唱出,一傳十,十傳百,百傳千萬-----億萬萬的民眾被《東方紅》所凝聚,團結戰斗在偉大的共產黨和毛主席的革命旗幟下,奪取全國勝利,奔向一個新的時代。

太感人了,我的心在震顫著,以前只知道李有源創作了《東方紅》,其實歌手創作了數百首歌詞,他沒有創作室,也沒有鋼琴、樂器,唯一的樂器就是那把用木頭制做的三弦。他的創作大多是在勞動中、行軍途中、農村年關社火和紅白喜事中誕生的,他勞動了一生,歌唱了一生,創作了一生。他沒有以歌手自居,一身農民裝束,臨終時想吃點豬肉,當肉買回來還沒來得及煮熟,他便永遠閉上了眼睛,告別了人世。這樣的歌手能不偉大嗎?他的精神能不令人崇敬嗎?

走出舊居,剎時一陣沙塵暴漫天蓋地突襲刮來,天昏地暗,飛沙走石,路面能見度幾乎為零,幾棵楊樹樹枝被狂風折斷。大有“黑云壓城城欲摧”。這正是塞上高原沙塵揚飛季節,我們在沙塵暴中緩緩地行駛約一小時左右,猛然,一聲炸雷,大雨普天而降,將沙塵暴沖刷的無影無蹤,雨后的陜北高原非常清新,紅彤彤的太陽在云層中噴薄而出,我笑笑對司機說:黑暗已經過去,曙光就在前面。

艱難時世 風云歲月

我們把追憶的時光上溯到二十世紀初,中國那個風雨飄搖的年代。

公元1903年3月21日,黃河西岸佳縣城北五華里處的一個小山村張家莊,一個受苦人家的嬰兒出生了,他便是日后的李有源。

李有源乳名“寧”。祖父李燕斌靠租田種地、打零工維持生活,家境十分貧窮。李燕斌盼田地、盼興旺,給三個兒子取的都是吉祥的名字。長子興田、次子興旺、三子興玉。興旺也有三子,老大有財、老二有歧、老三有源。為了擺脫貧困,李有源一家拼死拼活地勞動,可城周圍土地貧瘠,天年好時,還能勉強度日,一遇災年就得外出逃荒。

1916年冬,母親把十三歲的有源送到劉家溝外婆家度嘴。他見人家的孩子在冬書房念書,就在母親跟前哭鬧著也要念書,母親疼孩子,只好東挪西借,湊了一斗小米、一升綠豆、一斤麻油、一包火柴繳了學費,送有源到冬書房念書。李有源學習非常刻苦,一個冬天就識了不少字,熟讀了《三字經》、《百家姓》、《千字文》等書。過了年,母親見外婆家也日見拮據,且繳不起學費,就把有源接回家,讓他給家里放羊。書房不能去了,可他還常帶著書,有時吃飯、走路也在看。別人看過的唱詞、說本他都當作課本讀,就連撿到的破紙片,也要翻過來正過去地看。村南有個黑龍溝,溝里有水有草,還有廟,他經常去那里放羊,當羊吃飽喝足時,他就在廟堂里、地畔上、崖畔下抓緊時間讀書寫字。

李有源16歲時,家里為還債,賣了一群羊,把僅有的五坰薄田也典了出去,一家人就靠租種城里兩戶張姓財主的二十五坰地過日子。興旺父子忠厚、誠實、勤勞。為了熬個好威信,交租時總是把谷子碾了又碾,簸了又簸,財主家很滿意,就讓他們祖孫三輩一直租種自己的地。

不放羊了,李有源就在家里種地干農活,冬天農閑時常到城里去掏糞。城里有一所縣立小學,李有源每次路過學校,聽到瑯瑯書聲,十分羨慕,就放下糞擔子趴在窗臺上聽。學校里有位老師叫張德華,是佳縣勃牛溝人,張老師最喜歡愛讀書的孩子,看到李有源每天都來教室外聽課,十分感動,就讓李有源免費進教室旁聽。頭幾天,母親見李有源早出晚歸,就責備他:“人家的孩兒早早就回來了,你躲到城里做甚去了?”當他把旁聽的事說出后,母親不但不再責備,反而支持他。為了表達對老師的感激之情,李有源就主動給學校做些燒水、掃院的雜活。每年秋后,家里也給張老師送些山藥、蘿卜、南瓜等。這樣,李有源又在縣立小學讀了四個冬天的書,成了村里唯一有文化的人。慢慢地,他能看一些《水滸》、《三國演義》之類的小說了,并把書中的故事講給村里人聽。他常想,這世道真該有些行俠仗義、殺富濟貧的好漢才好。可見到的是陜北軍閥井岳秀等一伙國民黨匪軍,都是些蝎子、蜈蚣一類的害人蟲。他們一作害,這陜北的山灣灣里就更沒有窮人的活路了。李有源不僅自己讀書認字,而且還盡力幫助別人學習,1943年和1944年,他還在本村教了兩年冬書。

家貧并未妨礙李有源對美好生活的向往和對文藝的熱愛。李有源是個淳樸的農民,也是個出色的業余文藝愛好者。他愛畫畫、拉板胡、彈三弦,尤其愛好秧歌,是編秧歌的能手。沒錢買板胡,就自己動手做,沒有材料,就把廟里的殘香頭研成粉末,合上皮膠,代替檳榔做殼。張家莊和鄰村鬧秧歌,李有源經常把生產、生活中看到的事編成秧歌詞,交給秧歌隊演唱。他編的秧歌又新鮮、又順口,因而深受群眾歡迎。

1929年,陜北大旱,顆粒無收。為了度災糊口,李有源趕著一頭毛驢從佳縣通秦寨馱鹽去山西臨縣販賣。一次因為鹽警刁難,他辯駁了幾句,就惹出禍來。鹽警把稅票撕碎,反誣他販私鹽,把一馱鹽沒收了,毛驢也被拉走了。他恨閻錫山的鹽警,恨國民黨反動政府,企盼早日解放。為了生活,他又給山西臨縣一家姓趙的地主攬工。整天累死累活,地主還嫌干活慢。為了排解心中的苦悶,他常和別的長工唱《攬工調》:“攬工人兒難,攬工人兒難。正月里上工臘月里滿,受的是牛馬苦,吃的是豬狗飯。”這首控訴地主階級殘酷剝削的陜北民歌,反映的正是李有源的境況,對他以后的民歌創作有很大的啟發。

盡管一家人常年艱辛勞作,但因家口龐大,生活很難維持。雖然日子仍過得十分艱苦,可佳縣革命形勢的變化,已給他帶來了希望的曙光。

1934年10月,佳縣縣委在炕鎮背溝村召開蘇維埃政府成立大會,并在佳蘆地區建立了小塊革命根據地。在黨和政府領導下,全縣100多個村莊開展了轟轟烈烈的土地革命,斗惡霸地主,沒收了地主的土地、財產,分給窮苦農民。勞苦大眾揚眉吐氣、歡欣鼓舞。這一切使李有源深刻地體會到,共產黨領導的政府才真正是人民當家作主、為人民辦事的好政府。他根據這一形勢編了一首民歌:

頭次革命孫總理,蔣介石小賊吃便宜。綻足剪辮第一功,他的革命沒鬧成。

二次革命毛澤東,民主精神才實行。提高工農革命軍,商學各界都歡迎。

正當革命斗爭進入高潮的時候,國民黨調集5000兵力對佳縣蘇區進行第二次圍剿。在國民黨反動政府的統治下,佳縣一片白色恐怖。反動派在縣城、通秦寨等地殺害了一些紅軍戰士、共產黨員。李有源看到壞人猖獗、好人遭殃,心里憤憤不平,他恨透了國民黨反動派,盼望有一天收拾他們。

1935年10月,黨中央、毛主席率領中央紅軍經過二萬五千里長征勝利到達陜北。李有源高興地逢人便說:“毛主席到了陜北,咱們有救了,有指望了!”他不顧危險,編民歌,夸毛主席,罵蔣介石:

毛主席領導咱紅軍,爬山涉水走長征,救國救民打東洋,天下百姓齊稱頌。

蔣介石,大壞蛋,不打日本打內戰。禍國殃民賣祖宗,做盡壞事罪滔天。

1936年2月,劉志丹率領紅二十八軍北上神府,鞏固擴大神府根據地東征抗日路過佳縣,李有源參加了歡送隊,聽了紅軍的宣傳,親眼看到紅軍威武雄壯、紀律嚴明,他打心眼里高興,就編唱道:

毛主席來發號令,劉志丹呀赴東征。

途經佳縣不忘戰,豪紳匪軍皆敗遁。

革命軍人搞宣傳,劉志丹來是模范。

號召人民千千萬,浩浩蕩蕩去抗戰。

1937年,在抗日民族統一戰線的推動下,中共中央與國民黨當局商定佳縣、米脂等五縣劃歸八路軍綏德警備區駐防。中共佳縣縣委在駐軍內秘密設立,對外稱八路軍政治部佳縣民運股。民運股的干部下鄉開展減租減息民運工作,誰家窮,他們就進誰家的門。李有源家的窯洞就成了黨的干部經常活動的地方。白天,他們一起扛上老镢頭上山干活,晚上圍在一起開會。他們經常談論抗日的意義,講解革命道理。李有源受到了黨的直接教育,切身體會到減租減息給窮人帶來的好處,對共產黨、八路軍的感情更深了。他編了很多首歌,歌頌共產黨和毛主席,如下列幾首:三山低,王岳高,毛主席治國有勛勞。邊區辦的呱呱叫,老百姓頌唐堯。千年的鐵樹開了花,窮苦人翻身當了家。毛主席領導咱鬧革命,昔日牛馬坐天下。

在抗日戰爭時期,李有源還編了不少秧歌劇,如《捉特務》、《種棉花》、《小女孩放哨》等,在佳縣城鄉演出很受群眾歡迎。

1940年,佳縣解放,李有源懷著對美好生活的向往,編歌歌頌社會主義《社會主義亮光明》 :

家家門前兩條道,一條壞來一條好。

資本主義黑洞洞,社會主義亮光明。

1942年5月,毛主席的光輝著作《在延安文藝座談會上的講話》發表。7月,佳縣建立抗日民主政權——縣務委員會。形勢變了,李有源的創作觀也變了,他曾說:“舊秧歌總是唱些升官發財、榮華富貴的舊內容,太不合時宜,共產黨、毛主席來了,窮人翻身了,世事變了,就應該把秧歌的內容也改一改。”在毛主席革命文藝路線指導下,陜北的革命文藝蓬勃發展,李有源的創作方向更加明確,創作熱情更加高漲,創作活動更加活躍。這一年,他響應毛主席“自己動手,豐衣足食”的偉大號召,開了七八畝荒地,打得十來石糜谷,軟糜子窩窩能管飽吃了,他從內心感謝毛主席,感謝共產黨。這年,他配合當時的生產運動,以親身經歷,編了首新歌《毛主席是咱好領導》:

天圓地方太陽高,毛主席是咱好領導,初來就把生產搞,親自上山把荒掏;

身上背的大草帽,既能吃苦又耐勞,他為人民把心操,廣大同志都說好;

他的品德最清高,舉動平和與人交,老百姓親愛如同胞,他見百姓稱父老;

不論男女和老少,不分高低與大小,一律平等把書教,他是人民好師表。

偉大頌歌《東方紅》的誕生

后排右一為李有源

李有源雖然編了不少歌頌黨和毛主席的歌,但總覺得沒有反映出廣大勞動人民對黨和毛主席無比熱愛、無比信賴的心情。他曾用“唐堯”來比喻毛主席,可又覺得不夠確切,遠遠反映不出黨和毛主席的英明偉大。他一直思謀著創作一首頌揚黨和毛主席的好歌。

鄰村屈家莊有個秧歌傘頭叫屈士才,他和李有源是好歌友。李有源曾寫過一個條幅相送:“酒色財氣四堵墻,人人都在里邊藏,有人跳到墻頭外,不是仙家也壽長。”屈士才很珍視,一直貼在窯內墻壁上,還常常念給兒子們聽。

1942年春節,屈士才帶領屈家莊秧歌隊進城演出,唱了一個秧歌,受到群眾歡迎。其中兩句是:“毛主席好比一盞燈,照得全家明又明。”李有源聽后也覺得耳目一新,可他又想,這個比方好是好,但一盞燈只能照亮一個窯洞、一戶人家,把毛主席比作一盞燈還不能反映毛主席的偉大。晚上,李有源回到家里坐在油燈下,他若有所思地從頭上取下帽子,往燈上一罩,窯里馬上黑了下來。他想,這么容易就罩滅了的一盞燈能比作毛主席嗎?他給侄兒們說:“看我給咱編一個吧!”他下決心要編一首更妥貼、更好地歌頌毛主席的秧歌。

1942年初冬的一個早晨,李有源一大早起來,挑著一擔柴禾進城賣。當他快到縣城時,忽然看見東方一片彤紅,一輪紅日從云層中磅礴而出,冉冉升起,照亮了佳縣古城,照亮了陜北高原,照亮了祖國大地,照得他渾身暖洋洋的。前些天,佳縣縣務委員會事務秘書蘭川升幫助他學習,他發現蘭川升的筆記本上寫著“東方紅”幾個字,今天,“東方紅”的壯麗景色,就展現在眼前,毛主席不正是驅散黑暗,給人民帶來光明、帶來溫暖的紅太陽嗎?把毛主席比作太陽是最好不過了。兩句秧歌詞脫口而出:東方紅,太陽升,中國出了個毛澤東。

他想,佳縣解放,窮人翻身,有吃有穿,全憑了毛主席,要不是毛主席的好領導,哪有我李有源的今天,哪有廣大貧苦人民的今天。他懷著對偉大領袖毛主席無比熱愛、無比感激的心情從心底涌出一句詞:他為人民謀生存;他邊走邊想著第四句詞,路過縣委門口時,忽見墻上貼著一條醒目的大幅標語:“毛主席是中國人民的救星”,這正好把李有源的心里話說了出來。于是結尾句子有了:他是人民大救星。

這天夜里,李有源認真地把白天想好的四句秧歌詞寫在麻紙上,他很滿意。可唱了幾遍后,他又想:秧歌曲一般只在春節鬧秧歌時才唱,如果配上民歌曲調,隨時隨地都能唱。于是李有源為這段詞配上了當地流行的陜北革命情歌《騎白馬》的曲調,又按照陜北民歌常用歌詞中的一句或幾個字作歌名的習慣,把這首歌叫作《東方紅》。偉大頌歌《東方紅》在陜北張家莊村的土窯洞里誕生了!

1942年冬天,李有源編成《東方紅》的時候,正是繳公糧的季節,為了宣傳繳公糧的意義,他又創作了《繳公糧歌》,用的是陜北革命情歌《大紅果子剝皮皮》的曲調。其歌詞是:叫老鄉,仔細聽,咱們都是些邊區人。要想保衛咱家鄉,必須先要出公糧。 為什么,要出糧,老鄉們大家想一想。幾年來的打日本,全靠了咱們八路軍。

李有源的學習和創作態度一直非常認真、嚴肅而謙虛。他平常不論是看報紙或聽干部講黨的政策,總是專心致志,不懂就問,問了就寫,每次進城,總是處處留心,看見標語或廣告,都要把它記下來。每當他編出一首新歌,就把幾個侄子叫來,先念給他們聽,再讓他們唱,問有什么不妥,經過反復修改后,才向外傳播。李有源的侄子李增正有一副天生的好嗓子,是張家莊村周圍有名的傘頭。《東方紅》和《繳公糧歌》編好后也首先交由李增正唱給村里的群眾聽,大伙紛紛學唱。1943年春節,張家莊秧歌隊進城演出,李增正第一個演唱了《東方紅》和《繳公糧歌》,是《東方紅》的最早演唱者。唱時把兩首歌連在一起,先唱《東方紅》,再唱《繳公糧歌》,即先唱黨和毛主席的英明偉大,再唱其他事情。《東方紅》比喻準確、形象,語言通俗、樸素,曲調莊嚴、親切,表達了勞動人民的思想感情,唱出了勞動人民的共同心聲,受到干部、駐軍、師生、群眾的熱烈歡迎,很快就從縣城傳向農村,在全佳縣唱紅了。

1943年冬天,邊區政府號召群眾到延安一帶開荒種地。縣城附近的群眾組成了一個七十人的移民大隊,由屈增全任隊長,自衛軍排長李增正任副隊長。李有源根據移民的意義和好處又用《東方紅》作首段,編了《移民歌》,鼓勵他們南下開荒,努力生產。其歌詞是:

東方紅,太陽升,中國出了個毛澤東。他為人民謀生存,他是人民大救星。

山川秀,天地平,毛主席領導陜甘寧,迎接移民開山林,咱們邊區滿地紅。

佳縣城區兩道河,人稠地窄石頭多,想要生產沒地種,移民南下來開荒。

佳縣移民走延安,一定要開南老山,不過幾年再來看,盡是一片米糧川。

孫萬福,馬丕恩,男耕女織是模范,高克蘭來郭鳳英,咱們和他爭英雄。……

李有源侄子李增正在高唱《東方紅》

馬克的稱贊

1944年春節過后,這支移民隊在縣城集中。李增正在移民集中地教唱《東方紅》和《移民歌》,歌聲吸引了來佳縣采風的魯藝文藝工作者馬可等同志。馬可同志在《延安魯藝生活雜記<東方紅的啟示>》中詳細敘述了他發現《東方紅》,采訪李有源、李增正的經過:有一天,我們來到黃河邊上的一座山城——葭(佳)縣。這兒接近陜甘寧邊區北部邊境,大都是丘陵地帶,氣侯寒冷,土地也較貧瘠。因此政府號召人民組織起來“下南路”——到延安一帶去開荒。

我們前往葭縣的路上,已經碰到過好幾支移民隊。旅途的最后一天,路程特別長,到了目的地后,有些同志累得倒頭就睡。忽然,附近什么地方傳來了一陣雄壯的歌聲。那是一支本地民歌,曲調相當親切、新鮮。我們循著聲音找去,看到一個青年農民正站在一群老鄉面前教唱:

東方紅,太陽升,中國出了個毛澤東,他為人民謀生存,他是人民大救星(后幾段詞略)。

這個教唱的青年名叫李增正,是一支正待集中的移民大隊的副隊長,他說,這首歌是他叔叔李有源編的。我們覺得歌子的曲調淳厚感人,就把它記錄下來,但當時想不到它會廣泛流傳,日后成了世界著名的一支頌歌——《東方紅》。

第二天,我們在移民隊出發的時候,看到了李有源,那天,他帶了一支新歌,特地從家里趕來交給侄兒,囑咐他在路上教唱。這支歌是鼓勵移民安心南下,不要在路上惦念家鄉(移民在一年多不帶家眷)。李有源的文化程度不高,只是在冬學里認了一些字,他把歌詞寫在一張粗麻紙上,從那不怎么順從的筆跡中,可以想象到寫作時的艱苦情景。那時候,我們學習群眾的語言還很不夠,常常流露出知識分子的習慣話和職業術語。當時,我們對他的“創作天才”表示“敬佩”,相信他的“作品”會“推動”群眾的“歌詠運動”……他睜大兩眼,沒有理解我們的意圖。在他看來,為了幫助政府做好工作,編些歌給大伙唱,是件天經地義的平常事,不值得大驚小怪。因此,雙方談話一開始,幾乎就僵在那里,幸而話題馬上轉到編寫移民的秧歌劇上去,空氣活躍起來。原來李有源在勞動和生活斗爭中,凝聚了不少經驗和智慧,常以詩的語言,迸發出飽滿的政治熱情,他不僅作曲,也編秧歌劇。他聽了我們的秧歌劇“下南路”,坦率地提了一些意見,指出幾處不符生活真實和政策精神的地方。

通過這次談話,李有源等于給我們上了一堂關于生活知識、政策、劇作法和詩歌作法的課。這是我們走出“小魯藝”后遇到的最好的教員之一。

馬可同志用一段感人的話結束自己的回憶:“可見勞動人民中間有數不盡的卓越的藝術天才,并非只有我們才特別具有藝術的先天稟賦!也可見藝術作品的提高,決不只是一些專業技術的加工,更重要的是繼續深入思想改造。得深入生活,虛心學習民間藝術。”著名音樂家馬可和人民歌手李有源的這次會見被音樂界傳為美談。

在馬可采訪李有源的當天,屈增全與李增正就帶領移民隊從佳縣出發,經米脂、綏德等地,一路把《東方紅》和《移民歌》唱到延安。延安的文藝工作者陳伯林根據李增正的演唱作了記錄,把《東方紅》作為《移民歌》的第一段,連同曲譜,發表在1944年3月11日的《解放日報》上。發表時的標題是《毛主席領導窮人翻身》,并把“東方紅,太陽升”一句寫作“太陽升,東方紅”。 《東方紅》很快在邊區各地傳唱開來。

馬可等魯藝文藝工作者回到延安后,又把采訪李有源、李增正,發現《東方紅》的過程講給延安的同志。

1945年4月,黨中央在延安召開具有重大歷史意義的第七次全國代表大會,著名作曲家賀綠汀依據李有源的《東方紅》和《移民歌》改編成混聲合唱《東方紅》,1945年5月13日晚,由聯政宣傳隊的歐陽山尊、李麗蓮、西虹等八位同志在中央黨校禮堂正式演唱。他們演唱的《東方紅》共四段詞,第一段詞是李有源編的《東方紅》原詞,其他幾段詞選用《移民歌》中一些詞作了小改。1945年9月3日,延安新華廣播電臺向全國廣播了聯政宣傳隊演唱的《東方紅》。

1945年9月,60余名魯藝師生組成東北文藝工作團,隨著干部大隊從延安出發向東北進軍。途中,大家輪番歌唱《移民歌》第一段(即《東方紅》),還順勢自編一些新詞接著往下聯唱。10月底到達沈陽,公木等同志根據行軍途中大家反復唱過的歌詞把《東方紅》整理成四段,十月在沈陽劇院正式演出。第四段詞是歌唱東北民主聯軍的。不久以后,撤銷了東北民主聯軍番號,這段詞便沒人再唱了。這樣就形成了后來廣泛流傳的三段詞《東方紅》:東方紅,太陽升,中國出了個毛澤東。他為人民謀生存,他是人民大救星。

毛主席,愛人民,他是我們的帶路人。為了建設新中國,領導我們向前進。

共產黨,象太陽,照到哪里那里亮。哪里有了共產黨,那里人民得解放。

《東方紅》在流傳過程中,群眾也作了些恰當的修改。如歌詞中的“謀生存”三個字,從當時李有源自己的想法和整個形勢來說,是對的;但是,黨和毛主席領導革命的目的,不僅是為人民謀生存,而且還要為人民謀求更大的幸福,為實現革命的偉大理想——共產主義而奮斗,加上后來整個革命形勢的發展,以后有人便把“謀生存”改成了“謀幸福”。李有源也曾經說:“這樣改,比原來的更為恰當了”。

歌手一生在歌唱

隨著革命形勢的發展,李有源又編了不少反映群眾生產、生活,宣傳黨的方針政策的歌詞。

1945年抗戰勝利,李有源萬分激動,又編唱了《八年抗戰凱歌揚》:

全國人民斗志強,八年抗戰凱歌揚。歌唱領袖毛澤東,歌唱偉大共產黨。

八年抗戰凱歌揚,世界人民大歡唱。得道多助是天理,正義凱歌連宇響。

1947年3月,蔣介石、胡宗南調集23萬兵力進犯陜甘寧邊區。8月16日毛澤東、周恩來等中央領導率領中央機關和中國人民解放軍總部轉戰陜北來到佳縣。8月17日胡宗南匪軍尾隨而至,侵犯佳縣。李有源一家積極投身到保衛家鄉,消滅胡匪的斗爭中:大兒子增堂身強力壯,去抬擔架;兒媳婦針線活好,就讓她做軍鞋;二兒子增光還小,就讓他割草喂羊,他對增光說:“把羊攔得肥肥的,好慰勞解放軍。”他自己則不顧安危,冒著炮火給戰士們送水送飯。期間,他還編唱民歌動員群眾支援前方,《定把胡匪消滅光》:

胡宗南,馬鴻逹,殺害人民真土匪。別看他們逞兇狂,過不了幾天就倒霉。

子彈飛,槍炮響,子弟兵赤腳片子上戰場。人民的軍隊人民愛,快做軍鞋送前方。

你做底子我納幫,軍鞋做得硬棒棒。親人穿上跑得快,定把胡匪消滅光。

李有源先后調到馬家溝鄉和烏鎮區當川寺鄉當鄉文書。雖然參加了工作,可他仍然保持著艱苦樸素的勞動人民本色,穿的還是粗布襖、便納底鞋,抽煙用的是當時該鄉鄉長郭彥興送的一根長桿子椿木旱煙袋,幫助群眾下地勞動總是挽著褲腿光著腳,問他吃什么,他說的是最多的一句話是:“錢錢飯煮山藥就是好飯。”

1950年,李有源以《東方紅》作者的身份參加了綏德分區召開的首次文藝工作者代表會議。會議期間,與會代表一致歡迎他為文代會編唱一個秧歌。他稍加思索,隨口唱道《人民的江山萬萬歲》:

人民高,人民貴,人民參加文代會,人民的意見最寶貴,人民的江山萬萬歲。

歌聲一落,響起一片熱烈的掌聲,大家都非常佩服他即興創作的能力,說他不愧是《東方紅》的作者。在這次大會上,李有源獲得了“人民歌手”獎旗。李有源十分珍視黨和政府給自己的榮譽。農歷11月底,他開會回來走到呂家坪女兒李增霞家,拿出獎旗給大家看,增霞見父親很高興,便接過獎旗逗笑說:“這面旗紅紅的,正好給我孩兒做斗篷”。李有源一把奪過獎旗說:“唉!這是政府給的榮譽!”見他那認真的樣子,眾人都大笑起來。

1952年冬,李有源參加了省文聯召開的陜西省文藝創作者代表大會,他與著名詩人王老九、著名陜北說書藝人韓起祥、民歌大師張天恩、文藝工作者楊興等人多次交談創作經驗。大會期間,李有源口述了自己創作《東方紅》的過程,由文聯整理成《我是怎樣編〈東方紅〉的》發言稿,刊登在會刊上,后被《光明日報》轉載。由于創作《東方紅》的巨大影響,在這次大會上他獲得了獎章和50萬元獎金(當時的錢幣)。

這年冬天,為了使廣大貧下中農不但在政治上翻身,而且在文化上也當主人,政府號召利用冬閑時間開展識字掃盲運動。李有源就在當川寺村辦了一個圖書館,還辦學習班,組織村民識字、學文化。他親自給村民上課、教字,還專門編了一首歌:

革命勝利文教開,廣選民間藝術才,人人爭獻創作品,個個登上文化臺。

李有源善編順口溜,能隨機應變,出口成章。有時為了調節氣氛,他就編些輕松的段子,逗人發笑。有一次,區上的干部去縣城開會,路過馬家溝,同行的另一個鄉文書馬成樂的婆姨正站在自家大門前,李有源隨口說道:

雙辮辮,燕尾巴,你的男人馬成樂,上縣開會忙工作,今天晚上不回家。

逗得眾人大笑,幾十里的山路就在輕松的說笑中走完了。工作中,他還給干部編一些段子,活躍氣氛,如:

八月里,秋風涼,干部想了孩的娘,有心回家尋衣裳,工作忙得顧不上。

李有源一貫熱愛毛主席,擁護共產黨,他寫的民歌《人民擁護共產黨》在1952年9月3日的綏德《大眾報》上發表。

1953年春,為了增加糧食生產,政府號召治溝打壩,大搞農田水利建設,李有源又編了《打壩歌》,配合運動,鼓勵群眾:

毛主席有計劃,征山治溝好辦法,山里梯田溝里壩,將來要實現機械化。

高山遠山森林山,近山低山花果山。溝壑打壩聚九潭,山溝一片米糧川。

這一時期,李有源的創作非常活躍,他的好些作品寄往綏德分區文聯和報社,如《打壩歌》在綏德《大眾報》上發表。

精神永存 代代傳唱

1953年5月以后,李有源從當川寺鄉調到郭家圪嶗鄉當文書。這年10月,李有源收到了日本西宮市“虹之會合唱團”的黑澤正之方等十九人寄來的一張他們演唱《東方紅》的照片和一封熱情洋溢的信,信中說:“在遙遠的日本,能將你的優秀歌曲作為我們勤勞大眾的歌曲來歌唱,這真是我們欣喜非常的事。‘東方紅,太陽升’,這不僅是中國人民的歌曲,我們想:這也是全世界勞動人民的歌曲……”

1955年4月,積勞成疾的李有源到縣城治病,住在城內高高山侄女女婿韓云家,治了二十多天仍不見效。伺侯他的女兒增霞覺得再忌口已無必要,就問父親想吃點什么。李有源說想吃豬肉。當女兒從街上買回豬肉時他已經昏迷。5月10日,李有源因肝硬化腹水在張家莊家中不幸逝世,結束了他光輝的創作生涯,時年53歲。

李有源雖然離開了我們,但他永遠活在人民心中,他的精神永遠激勵著我們。1970年,中國第一顆人造地球衛星東方紅一號發射升空,衛星反復向地面播送《東方紅》樂曲。《東方紅》這首唱遍全中國,傳遍全世界,深受中國人民和世界勞動人民喜愛的偉大頌歌,以它強大的民族凝聚力,把我國人民團結在中國共產黨和偉大領袖毛主席的周圍,在我國革命戰爭年代和社會主義建設時期產生了巨大影響,它必將代代傳唱,永放光芒。

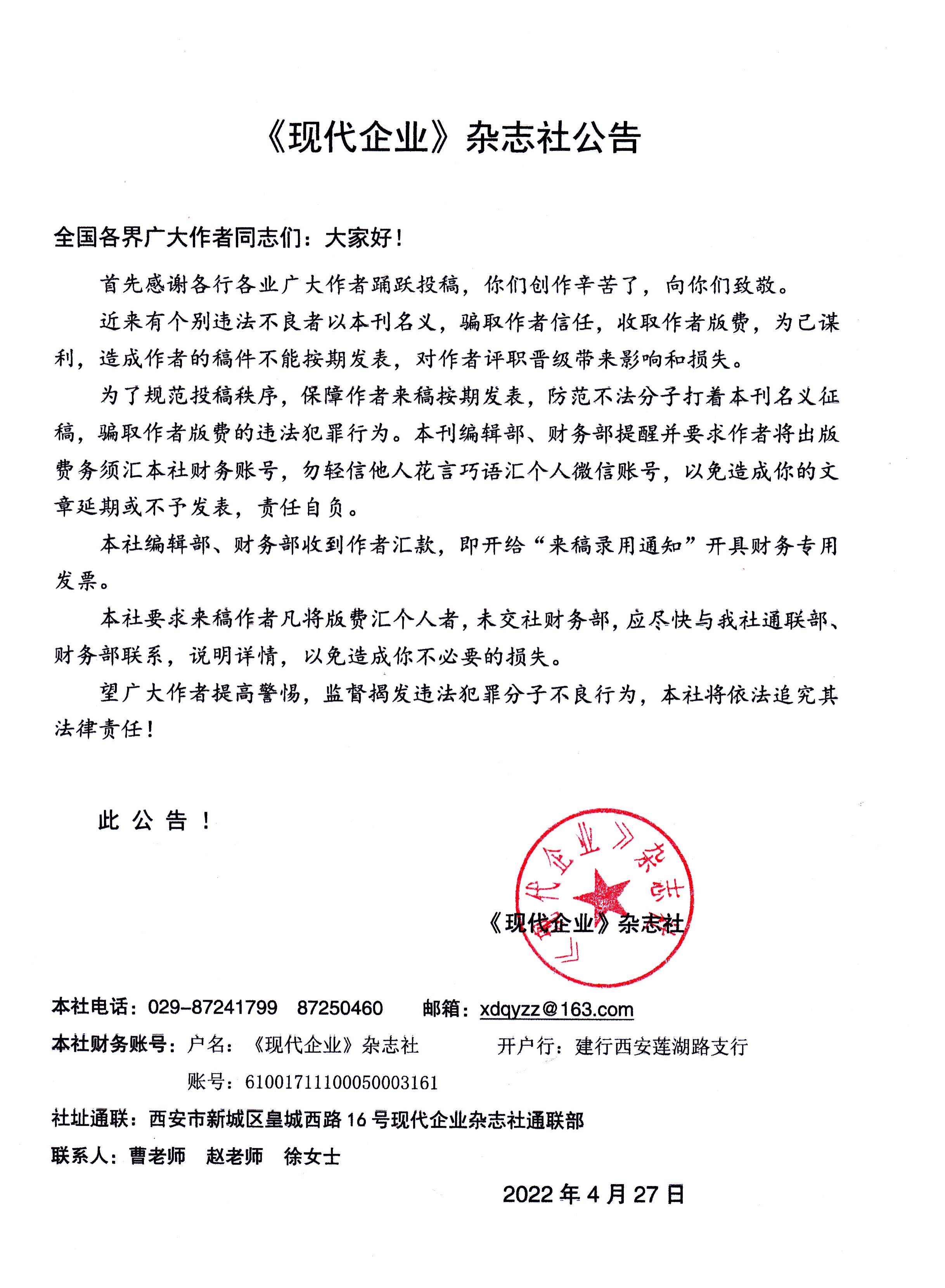

作者趙錦榮和李有源嫡孫李錦鵬(左)在舊居

(作者野疇,原名趙錦榮,系《現代企業》雜志總編輯,中國毛澤東詩詞研究會常務理事,中國毛體書法家協會理事,陜西省新聞傳播學會會長、書記,中國報告文學學會會員,中國散文學會會員,《共和國驕子》編委)