我1969年1月去,1975年10月離開陜西,這一段時間就成為我人生的一個轉折,可以說陜西是根,延安是魂。很多事都歷歷在目,現在有很多思維行動都和那時候有關聯。

——習近平

眷眷深情藏沃土

人民日報特別報道組

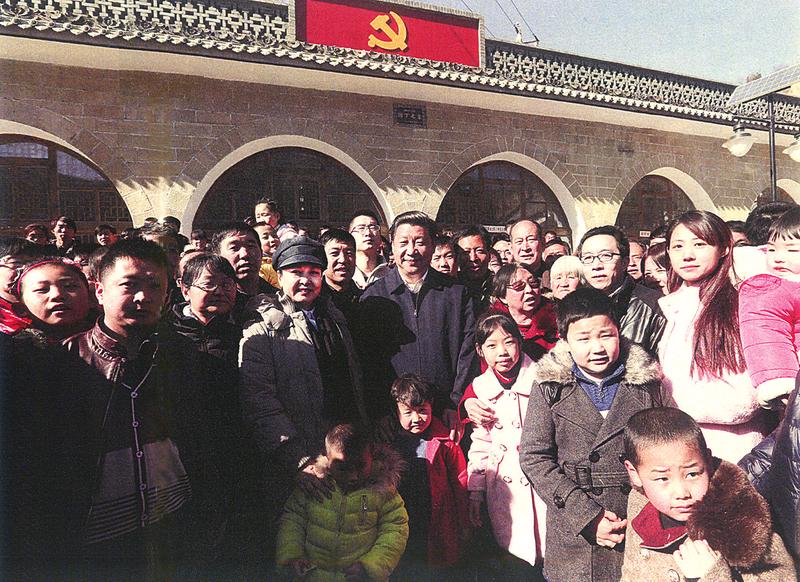

2015年2月13日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平來陜視察期間,與梁家河村民親切合影。 (資料照片)

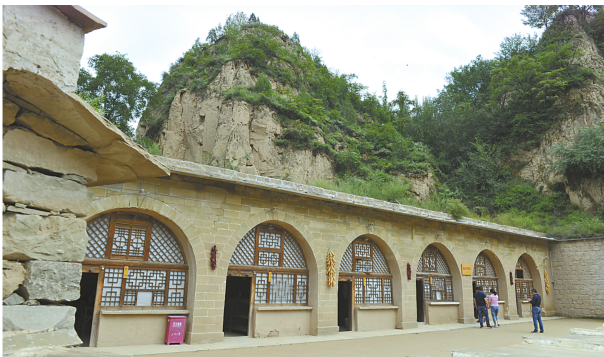

梁家河知青窯。 劉強攝

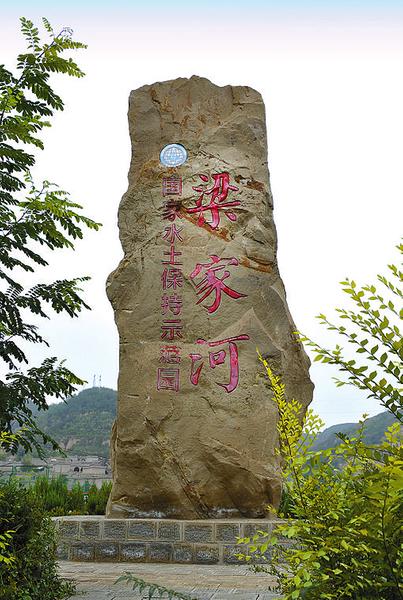

如今的梁家河村標志碑。

二十世紀六七十年代的梁家河。

習近平總書記說:“作為一個人民公仆,陜北高原是我的根,因為這里培養出了我不變的信念:要為人民做實事!”

1969年1月至1975年10月,習近平在延安市延川縣梁家河村插隊。七年間,他與鄉親們同吃、同住、同勞動,在艱苦歲月中磨煉了意志,鑄就了品格,涵養了為民情懷。在這里,他帶領群眾打壩淤地、發展生產、壯大集體經濟,深入了解農村實際;在這里,他入了黨,當了大隊黨支部書記,走上了從政為民的道路。

不忘初心,方得始終。中國共產黨人的初心和使命,就是為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興。這個初心和使命是激勵中國共產黨人不斷前進的根本動力。在全省上下深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神之際,本報記者再次走進梁家河,循著習近平總書記插隊時期的青春足印,探尋習近平新時代中國特色社會主義思想的認識來源和實踐根基。我們將從總書記玉汝于成的奮斗經歷中,從他和當地群眾真情相依、水乳交融的深情厚誼中,追尋中國共產黨人崇高的信仰和不變的初心。

2017年10月25日,黨的十九屆一中全會選舉產生了新一屆中央領導機構,習近平同志繼續擔任中共中央委員會總書記。

喜訊傳到延川縣梁家河,鄉親們奔走相告——

“近平再次當上總書記,帶著咱奔好日子!”

“有習近平總書記這樣的領路人,我們的日子肯定會越過越紅火!”梁家河村年輕的黨支部書記鞏保雄激動地說。

“全會選舉我繼續擔任中共中央委員會總書記,這是對我的肯定,更是鞭策和鼓勵。”在十九屆中央政治局常委同中外記者見面時,習近平這樣表達再次當選中共中央總書記的感受。

這是黨心所向,民心所向,更是13億中國人民對未來的希望、信任與重托所在。

在習近平總書記當年插隊的梁家河,鄉親們圍坐在一起,一邊收看電視新聞,一邊熱議黨的十九大報告中提出的新時代、新思想、新目標、新征程,禁不住再次回憶起習近平當年在梁家河的難忘歲月和他重回梁家河的珍貴鏡頭——

2015年2月13日,農歷臘月二十五,陜北高原上的延安梁家河,暖陽高照,春意萌生。

這一天,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平,再次回到梁家河。

幾回回夢里回延安!

踏上這片讓他魂牽夢繞的黃土地,面對窯前坡下、里里外外簇擁著他的父老鄉親,總書記深情感言:“當年,我的人走了,但是我把我的心留在了這里。”

樹高千尺忘不了根!

總書記對陜北黃土地和這塊土地上鄉親們的眷戀,深深打動了在場的每一個人。

習近平曾經在回憶文章《我是黃土地的兒子》中寫道:“作為一個人民公仆,陜北高原是我的根,因為這里培養出了我不變的信念:要為人民做實事!無論我走到哪里,永遠都是黃土地的兒子。”

2014年2月7日,習近平在接受俄羅斯電視臺專訪時表示:“人民把我放在這樣的工作崗位上,我就要始終把人民放在心中最高的位置。”

2016年7月1日,在中國共產黨成立95周年紀念大會上,習近平向全黨殷切囑托:

“一切向前走,都不能忘記走過的路;走得再遠、走到再光輝的未來,也不能忘記走過的過去,不能忘記為什么出發。面向未來,面對挑戰,全黨同志一定要不忘初心,繼續前進。”

2017年10月18日,習近平在黨的十九大所作的報告中,深刻闡述了新時代中國共產黨的歷史使命:“中國共產黨人的初心和使命,就是為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興。這個初心和使命是激勵中國共產黨人不斷前進的根本動力。”

從哪里來,到哪里去?

——穿越時空的歷史回響提醒著我們,只有永遠保持中國共產黨人的奮斗精神,才能從歷史走向未來。

——穿越時空的歷史回響提醒著我們,只有永遠保持對人民的赤子之心,才能從勝利走向勝利。

他看到貧窮的現實,他感受群眾的期盼

我們要堅持把人民群眾的小事當作自己的大事,從人民群眾關心的事情做起,從讓人民群眾滿意的事情做起,帶領人民不斷創造美好生活。

——習近平

2017年10月25日,在十九屆中央政治局常委同中外記者見面時,習近平表示:“一定恪盡職守、勤勉工作、不辱使命、不負重托。”不忘初心,牢記使命。

這種不變的初心情懷和深沉的使命擔當,源自習近平自青年時代便扎根人民,與人民心意相通、血脈相連的奮斗經歷。

1969年,新年的日歷剛剛翻過,還是少年的習近平,在“知識青年到農村去,接受貧下中農再教育”的號召下,匯入全國1700萬青年學生大軍,從城市奔向農村。

1月13日,人頭攢動的北京火車站。汽笛聲中,背著黃挎包、帶了兩只舊箱子的習近平,告別來送行的大姐,登上離京的列車。一路輾轉顛簸,他于1月16日來到了黃土地上的梁家河,開始了難忘的人生歷程。

陜北,延安,這是一片神奇的土地!

當年,這里的老百姓以他們寬厚而博大的胸懷,接納過經歷長征、轉戰了大半個中國的工農紅軍,成為中國共產黨領導人民奪取全國勝利的紅色大本營;30多年后,延安人民肩挑背扛著知青的行李,翻越在通往山村的黃土山路上,用質樸的行動溫暖著這些剛剛離家的孩子。

這塊土地,再次以寬厚而博大的胸懷,接納了2.6萬名來自首都北京的青年學生,成為他們在共和國和平年代接受青春洗禮的地方。

年輕的習近平,在梁家河這個完全陌生而艱苦的環境中,開始接受嚴酷的生存挑戰。更重要的是,他從這里開始,真正接觸和了解到中國社會最基層農村和農民的真實狀況,了解到面朝黃土背朝天的鄉親們最看重的是什么,最需要的是什么,最盼望的是什么。

梁家河的落后讓人震驚。上世紀70年代,這里的一切都近乎原始——種地在山上,燒飯靠柴火,吃水挖滲坑,點燈用煤油,縫衣拿針繚,磨面趕毛驢。一個人累死累活每月只有十多公斤口糧,一年到頭頂多分到三五十元。貧窮,饑餓,辛勞,苦苦地熬日子,構成了梁家河人生活的底色。

梁家河的貧窮令人痛心。盡管來之前就對陜北革命老區的艱苦條件有所了解,但延川農村貧窮落后的面貌和鄉親們艱難度日的生活場景,還是超出了習近平和知青們的想象——破舊的土窯洞,昏暗得令人窒息;炕上幾床看不出顏色的被褥,補丁摞補丁;一天早晚兩頓喝稀的,中午才能湊合吃一頓耐飽飯;有人一年到頭只有一身衣服,冬天裝上破棉絮,天暖和了再取下。

在梁家河,習近平和伙伴們吃得最多的,除了玉米團子、高粱面團子,就是小米、雜面。蔬菜是蒸土豆或水煮白菜,夏季可以調配一些小蒜之類的野菜。油是生產隊自己榨的麻油,裝在空酒瓶子里,每頓飯能滴一滴就不錯了,有時實在沒油,就取幾個杏仁在熱鍋里炒一炒。

吃肉,更是奢望。只有過年的時候,生產隊殺一兩頭豬,每人才能分一些豬肉。

而梁家河的鄉親們,更是連肚子都吃不飽。糧食不夠吃,就經常用磨面剩下的麩子和玉米皮做成“糠窩窩”充饑。餓得實在不行了,舀上一瓢水“咕嘟咕嘟”喝下去脹肚子。青黃不接時節,四鄰八村的人不得不拖家帶口,外出討飯。

有一次,習近平和鄉親們在山上勞動。中間休息吃飯時,習近平看見跟前老鄉吃的是難以下咽的“糠窩窩”,就把自己帶的玉米團子換給了她們。過了一陣他才發現,老鄉沒舍得吃,而是把玉米團子留給了家里干重活的男人。

那年秋冬時節,習近平聽說一位當過紅軍的老人在文安驛鎮上討飯,就跑去把自己身上所有的錢和糧票都掏給了他,最后連身上的外套也脫下來給了老人。

這,就是當年陜北農村真實的生活。

這片成就了中國革命的紅色熱土,如今的貧困,深深刺痛著習近平那顆年輕的心。

2015年9月22日,在美國西雅圖華盛頓州政府和美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會上,習近平回憶起在梁家河的日子:“那時候,我和鄉親們都住到土窯洞里,睡在土炕上,鄉親們生活十分貧困,經常是幾個月吃不到一塊肉。我了解鄉親們最需要什么!后來,我當了這個村子的黨支部書記,帶領鄉親們發展生產,我了解老百姓需要什么。我很期盼的一件事,就是讓鄉親們飽餐一頓肉,并且經常吃上肉。但是,這個心愿在當時是很難實現的。”

習近平曾說過:“農村基層的工作經歷是人生的一個坐標,有了這個經歷,就更清楚地知道什么是群眾,如何尊重群眾,知道什么叫實事求是,如何尊重事實。”

梁家河的現狀,讓習近平清醒地認識到了農村的實際;梁家河群眾的艱難困苦,觸發了他對鄉親們深切的同情。

“崖畔上開花崖畔上紅,受苦人盼的是好光景。”這句陜北民歌,唱出了黃土地人民最樸素的情感和最熱切的愿望。鄉親們在貧窮饑餓中的苦苦熬煎,鄉親們對“好光景”的強烈期盼,讓習近平對人民命運產生了深沉思考,激發了他希望改變貧窮現實的巨大勇氣。

“生存還是毀滅?”多少次,在黃土高坡獨自放羊的山洼里,在煤油燈下熬夜苦讀的窯洞中,這個哈姆雷特式的問題,令青年習近平縈繞在懷,思慮良久。

他對鄉親們的苦楚感同身受,他對鄉親們的熱望銘刻在心,就像他重回梁家河時對鄉親們說的那樣:“從那時起就下定決心,今后有條件有機會,要做一些為百姓辦好事的工作。”

2008年全國兩會期間,已擔任中共中央政治局常委、中央書記處書記的習近平,來到人民大會堂陜西廳與陜西代表團代表一起審議政府工作報告。聽完代表的發言后,他激動地說:“我是在延安入的黨,是延安養育了我,培養了我,陜西是我的根,延安是我的魂。”

2014年3月7日,還是全國兩會,習近平在參加貴州代表團審議時說:“我這個人呢,是有農村情結的。1969年1月份插隊,老百姓幫助我,他們有什么吃的都給我送一點,誰送我一碗酸菜,我說我今天生活又改善了。現在我看到貧困地區的老百姓啊,我確實是發自內心同情他們。我們作為共產黨人,一定要把他們放在心上,真正地為他們辦實事,否則我們的良知在哪里啊!”

一位陜北詩人說:“一個人能夠投入這塊土地的懷抱,讓自己的心靈、血脈與這塊土地同頻震顫,他就能獲得這塊土地上磅礴的能量。”

斯土斯民,讓習近平從青年時代起,就體察到人民群眾最深重的疾苦,滋養出他對人民群眾最深厚的感情,孕育了他作為大國領袖親民愛民為民的信念與擔當!

他與群眾相依,他像梁家河人一樣生活

只要我們深深扎根人民、緊緊依靠人民,就可以獲得無窮的力量,風雨無阻,奮勇向前。

——習近平

初心引領方向,使命呼喚擔當。習近平在梁家河的青春足印,讓我們清晰地看到了他腳踏大地、扎根人民,追尋初心、激發使命的奮斗軌跡。

年輕的習近平是在家庭遭受迫害、被打成“黑幫子弟”的重負下來到梁家河的。但梁家河的鄉親們沒有對他“另眼相看”,他們用大山一樣的善良和淳樸,用黃土地一樣的厚道和寬廣,給了他真摯的關懷和愛護,教會他在艱苦的環境下生活和勞動。

他用真誠謙虛的態度,學會了像梁家河人一樣生活——

曾任梁家河大隊黨支部書記的石春陽,至今還記得習近平當年“抖虼蚤”的細節:他學著當地群眾的樣子,提起褲腿使勁抖動;有時,就干脆蹲在長木凳上。陜北農村成了他生活的“第一課堂”,他在這里闖過了跳蚤關、飲食關、生活關、勞動關和思想關,學會了自己捻羊毛線、補衣服、縫被子……

“當年鄉親們教我生活、教我干活,使我受益匪淺。我那時還是個十五六歲的孩子,什么都不會,后來都學會了,搟面條、蒸團子、腌酸菜,樣樣都行。”習近平回憶說。

他用踏實苦干的精神,學會了像梁家河人一樣勞作——

鋤地、翻土、打夯、撒籽、割麥、打場……各種農活,習近平樣樣不落。一擔豬糞、牛糞有七八十斤重,要從家門口挑到幾里外的山上。山很陡,路是“之”字形的,這對于從沒有干過重體力活的城里孩子來說,該有多難!鄉親們看到又高又瘦的習近平累得氣喘吁吁,就勸他少挑一些。但他咬著牙,硬是堅持下來。

習近平在梁家河插隊時,有很長一段時間在基建隊勞動,主要任務是打壩淤地。當年的村支書梁玉明后來回憶:“我記得打壩時,習近平常常是赤腳片子,揮著老頭挖土淤泥填壩梁。有時推著架子車,一個人一天跑八十多回。早出晚歸,不怕累,肯吃苦,實在不簡單!”

惟其艱難,更見勇毅。

40多年后重回梁家河,習近平視察完村里的蘋果園,在返回途中走下車,指著對面的山梁對大家說:“那時冬天我就是在這個山上打柴。”“那個山叫踼牛峁,很險的,牛都站不住,我還要背一捆柴往回走。”

黃土地的寬厚質樸,哺育著習近平;鄉親們在饑餓貧窮中堅持和奮斗的勇氣,感召著習近平。他用鋼鐵般的意志和毅力,在梁家河艱苦歲月的磨煉中,淬火成鋼。

鄉親們清楚地記得:陜北的冬天,天寒地凍,挖地時,一頭下去,震得人手生疼。習近平掌上磨起的泡爛了又好,好了又爛,直到變成生硬的老繭;五黃六月天,日頭毒得人恨不得躲起來,習近平挑著近200斤的麥子,肩膀擰得又紅又腫,就脫下褂子,墊在肩上繼續干;他的背上曬起了“燎焦泡”,皮脫了一層又一層……

“近平這后生真能受苦!”鄉親們這樣評價他。

他用踏實苦干,贏得了群眾的真心認可,成了鄉親們眼里的“好后生”,莊稼地里的“好把式”。

沒有對農村艱苦生活的親身經歷,就不會有對農民疾苦的深切體悟。

到梁家河一兩年后,習近平就能講一口地道的延川話。吃飯時,他端上碗到老鄉窯洞的鹼畔上拉話。干活累了,他就用煙絲卷成“大炮”和老鄉換著抽;村里人頭發長了,他就當理發師為大伙理發;天熱了,他在地頭脫成“精膀子”和年輕人摔跤,在河里教只會“狗刨”的后生學蛙泳。梁家河返鄉知青王憲平,社員石春陽、武暉、張衛龐等都成了他的朋友。

漸漸地,習近平住的地方成了梁家河的中心,人們有事沒事,都喜歡到他的窯里來“串門”,聽他談天說地,聽他講歷史、講外面世界的新鮮事。他猶如一顆希望的火種,在陜北的窯洞里,播撒下貧窮年代鄉親們對未來的美好期盼。

梁家河誰家困難更大,習近平看在眼里,記在心頭,關懷在細微處。社員張衛龐家的日子過得恓惶,習近平就把自己的口糧拿出來幫補;一個后生沒有鞋穿,習近平就把自己的鞋子送給他;有人大冷天還光著頭,習近平就脫下帽子給他戴上;誰愛看書學習,習近平就送他書和筆記本。

村里人都說:“近平這后生仁義!”

當年的梁家河小學民辦教師武暉,直到現在還常提起習近平送他的“毛領子藍大衣”:“我那時身子瘦弱,穿得破破爛爛,近平就時常送我衣服。我上師范學校那年冬天特別冷,近平就把自己平常很喜歡的一件灰毛領藍大衣送給了我,說‘你把這個大衣拿上,到了學校又能穿又能當被子蓋’。”

這件大衣陪伴了武暉好多年,就是參加工作之后,他仍在穿。習近平對梁家河鄉親的這份真情實感,至今依然感動著他們,溫暖著他們。

習近平把自己徹底融入了梁家河,鄉親們也不拿他當外人。他從鄉親們的熱情和信任、愛護和幫助中,感受到了人生奮斗歷程中最真摯的情感。

在那個物質極度匱乏的年代,村里家家戶戶連填飽肚子都成問題,但只要誰家偶爾做了油糕,就會趁熱送給習近平他們嘗個稀罕;誰家殺了豬、宰了羊,也會給習近平他們端一些解饞。有時,習近平和知青們長時間吃不到菜,鄉親們就把自家缸里的酸菜給他們挖一碗。直到今天,習近平依然有著濃濃的“酸菜情結”:“那個酸菜呀,多時不吃還挺想的。”

有一年,在銅川打工的梁家河青年李印堂,回家帶了幾斤大米,這在當時非常稀罕。李印堂的母親蒸好飯后,給習近平送了一碗。那是習近平在梁家河七年當中,唯一吃過的一碗大米飯。多少年后,他對此還記憶深刻、回味無窮:“那可真香啊!”

一碗白米飯,傾注了人民群眾對習近平的滿腔真情!

陜北人民的這份深情厚誼,讓習近平戰勝了最初的孤獨、迷惘和彷徨,讓他在艱難困苦中,勇敢面對挑戰,不斷磨礪自我。

他,如同一粒種子,在陜北高原這塊特殊而深厚的黃土地上,生根、發芽、開花。

回憶起那段歲月,習近平說:“我學到了農民實事求是、吃苦耐勞的精神。同時,鄉親們也逐漸把我看作他們中的一分子。我生活在他們中間,勞作在他們中間,已經不分彼此,他們對我坦誠相待……”

他把自己的根,深深扎入這塊他寄予了深情的土地,在苦難中磨煉,在磨煉中不屈生長。

習近平在梁家河干過赤腳醫生、記工員、農技員。20歲時,他在這里入了黨,當上了大隊黨支部書記,成為梁家河全村人信得過的“當家人”“主心骨”。他與群眾同呼吸共患難心連心,用自己的真情、真知和真干,贏得了鄉親們的信任、擁護和愛戴。

鄉親們忘不了的,是習近平帶領大伙打起了淤地壩,增加了玉米產量;挖成了大口井,吃上了干凈的水;辦起了沼氣池,燒火不用柴;那條原來架子車都不好走的出村山路,跑起了拖拉機……

而習近平記得的,是“我餓了,鄉親們給我做飯吃;我衣服臟了,鄉親們給我洗;褲子破了,鄉親們給我縫”;是“他們曾經無私地幫助過我,保護過我。特別是以他們淳厚樸實的品質影響著我,熏陶著我的心靈”。

1975年10月,習近平被推薦上清華大學。離開梁家河的前一晚上,習近平召集社員開了個座談會。當年接任習近平當大隊支書的石春陽,至今還記得他說的話:“我來梁家河這七年時間,學會了很多東西。咱梁家河的群眾無私地接納了我、幫助了我,讓我在這里步入社會,入團、入黨、當大隊支書;我從這里出發,返城上大學。梁家河給我的一切,我一輩子都不會忘。”

歲月滄桑,真情難忘。習近平離開梁家河那天的情景,至今深深刻印在當年送過他的梁家河人的腦海中。

那天,天色剛剛透亮,梁家河村男女老少,提著家中僅有的小米、紅棗、雞蛋,婆姨們帶上自家納的布底鞋,從七溝八梁的家中齊齊擁過去送他。頭一夜,因為交代村子里的事,習近平睡得很晚,此時他還沒醒。鄉親們不忍心打攪他,就靜靜地站在院子里等。當習近平推開窯門,看到眼前的一切,他再也忍不住奔涌的熱淚。

這是他第一次當眾落淚。

“他也哭,莊子里的人也哭,那個場面實在叫人難受!”村民劉金蓮提起這一幕,禁不住紅了眼圈。

那天,鄉親們排著長長的隊,把習近平一直送到村外;十幾個年輕人放不下他,又送他到了40多里外的延川縣城,晚上還擠在一間宿舍聊了一個通宵。第二天,他們湊了5元5角,留下了一張珍貴的合影……

從一條小山溝,鄉親們把習近平接到了梁家河;七年后,同樣是那條小山溝,鄉親們又把他送出了梁家河。

這,成為梁家河人永恒的記憶。

當年和村里人一起把習近平接回梁家河的王憲平,曾感慨道:我最感動的一點,就是近平沒有變,梁家河人也沒有變。近平從一個普通知青,成為黨的總書記和國家主席;梁家河從一個貧窮閉塞的小山村,變成了全國聞名的地方。但和40多年前一樣,近平還是那個為能過上好日子帶領鄉親們打拼的“好后生”,梁家河人也還是成群結隊送近平去上大學的那些淳樸老百姓。

多年以后,習近平對梁家河以及這塊土地深情回望:“腳踏在大地上,置身于人民群眾中,會使人感到非常踏實,很有力量。”

他的根早已深深扎入人民中間,他的心一直連著人民。

這片土地忘不了他,他把人民放在心里

全黨同志一定要永遠與人民同呼吸、共命運、心連心,永遠把人民對美好生活的向往作為奮斗目標。

——習近平

不負人民重托,無愧歷史選擇。在十九大召開的日子里,來到梁家河的人們,一遍又一遍傾聽著當地干部群眾發自肺腑的講述,一次又一次感佩于習近平在苦難歲月中為人民群眾辦實事的動人故事,真切領會著人民領袖來自人民、人民領袖為了人民這顛撲不破的真理。

“近平從心底里熱愛人民,把老百姓擱在心里!”

從梁家河走出的習近平,從來未曾忘卻這塊讓他磨礪成長的土地,更不曾忘記這里用小米飯、玉米團子養育他、培養他、教他邁開人生第一步的父老鄉親。

2015年2月13日,習近平再次回到梁家河時,他踏進曾經住過的劉金蓮家的窯洞,問她日子過得怎么樣。習近平來到窯后掌,揭開箅子上的籠布,看她吃的啥;聽說她老伴不在了,關切地詢問她:那誰幫你摟柴?誰幫你掏廁所?

一心為民,百姓情懷!

這幅在陜北窯洞里定格的歷史畫面,讓我們看到的,是一位中國共產黨人最本真的精神底色和一個人民領袖的愛民情懷。

鄉親們說,習近平離開梁家河多少年了,但誰給他寫信他都回復,誰家有困難尋到他,他都想方設法去幫助。村民梁耀才的妻子得了重病,習近平知道后,寄來1000元錢。后來梁耀才見到總書記,緊緊拉住他的手說:你那年寄給我的錢收到了,這份情意忘不了!

1993年習近平回梁家河,走了幾里地,挨家挨戶看望鄉親們,給他們送上茶葉和報時鐘。20多年過去了,鄉親們都過上了好光景,吃不愁,穿不愁,招待他也有了香噴噴的燉羊肉,可當他聽說當年“搶”過他卷煙的“靈娃”日子恓惶時,唏噓著放下500元接濟。

他記得鞏正富的眼疾。2015年他回來,看到鞏正富的一只眼睛已失明,就關切地問:“你年輕時眼就不好使,現在咋弄成這樣了嘛!”一句話,說得74歲的鞏正富掉下了淚。

這塊土地滋養了習近平的初心,孕育了他作為共產黨人要為人民謀幸福的使命感;而他對這里鄉親們的殷切關懷,寄托了他對這塊土地和人民的眷眷深情!

他心中始終裝著百姓——

梁家河人都知道習近平為呂侯生治腿病的事。1994年,呂侯生患了骨髓炎,花了6000元,住了兩個月的院不見好轉。家底本來就薄的他實在沒辦法了,就給習近平寫了封信。很快,習近平就給他寄來500元路費,叫他到福州去治腿。住院期間,習近平只要人在福州,就盡可能到呂侯生的病床前看望他。等到呂侯生的病好轉了,習近平又給他買了飛機票,送他回家,臨行前,還硬是往他手里塞了2000元錢。呂侯生感激得不知如何是好:“近平,這一趟可是花了你一大筆錢呀!”

1999年10月底,呂侯生腿病復發,在太原做了截肢手術。習近平聽到消息,替他支付了全部醫療費,還聯系當地干部幫助照顧他,令這位陜北漢子感動萬分。

他干事為了百姓——

習近平插隊時,梁家河人成年為燒火做飯熬煎。近的地方、能去人的地方,柴早被砍光了,能砍到柴的地方,不是偏遠處就是危險性大的崖畔;遇到陰雨天,老鄉們更是干著急沒辦法,連吃飯都成問題。習近平帶領大家克服重重困難,終于辦成了陜西第一口沼氣池。勞累了一天的鄉親們收工回來,只要點上沼氣,窯里就亮格堂堂,鍋里的水也不一會兒就“咕嘟嘟”冒開了熱氣。鄉親們高興極了:“挖個池子裝上糞還能點燈燒火,人老幾輩子都沒有過的事,近平可是給咱村辦了大好事咧!”

想一件干一件,干一件成一件。習近平從梁家河群眾身邊最實際的困難和問題入手,先后辦起了鋼磨坊、鐵業社、縫紉社、代銷店,梁家河人再也不用為推米磨面搶毛驢發愁爭吵;再也不用為修一把锨、買一瓶煤油來回跑上幾十里山路費時誤工;女人們再也不用為白天下地干活、黑了還要在煤油燈下縫縫補補操心受累。

只有在基層受過苦,知道百姓的所思所想、所需所求,才能夠急百姓之所急,想百姓之所想,才能夠有正確的工作方法,才能真正為百姓辦實事、做好事。插隊時和習近平住一孔窯洞的雷平生說,習近平在梁家河待過,受過苦,所以他理解農民,懂得農民。

“近平當支書以后,給村里做了大量的實事、好事,他當時帶領社員做的很多事情,到40多年后的今天還在發揮作用。”武暉說。

當年跟習近平共過事的村干部更是深有體會:“近平做了這么多實事,源于他親身體會到農民生活面臨的難題,也源于他平時的觀察和思考。他敢于實踐,敢想敢干,也能干會干,能把想法變成現實。”

滄海桑田,斗轉星移。

魂牽夢繞的梁家河,深情厚誼的黃土地,一直銘記在習近平的心中。

2009年,習近平在延安親切會見部分梁家河村民。

2007年8月28日、2008年7月12日、2011年5月2日、2014年5月5日,習近平先后4次給梁家河村回信,希望鄉親們早日過上小康生活。

1993年、2015年,習近平兩次回梁家河,看望了父老鄉親,鼓勵他們發展生產,過上幸福美好的生活。

2015年2月13日,習近平總書記再回梁家河。當他得知村里大力推廣蘋果種植,村民張衛龐家果園掛果當年收入2.6萬元時,就提出到果園實地看看。中午時分,習近平沿著坡高路陡的山路,來到了木軍塬上的蘋果園,他仔細察看著果樹,問:“蘋果銷路怎么樣?一畝收入有多少?有農貸嗎?”“村民醫保都上了吧?孩子上學沒問題吧?”習近平詳細詢問,干部群眾認真作答。深切的關懷,殷殷的囑咐,令在場的干部群眾無不深受感動。

從梁家河回來后,習近平又給鄉親們回信:“希望全村都過上好日子,大家都富裕起來了,我就放心了。”

當年,習近平帶領梁家河的鄉親們戰天斗地,為的就是能過上個好光景。如今,鄉親們再也不用為窮日子發愁,穿的是新衣裳,鋪的是新被褥,啥時想吃肉就能吃上肉……

夢想,正在一步步變成現實。

1944年9月8日,延安。毛澤東在紀念張思德的演講中,第一次提出我們黨、我們軍隊要“為人民服務”。

幾十年來,中國共產黨人始終把全心全意為人民服務作為根本宗旨,把與人民群眾的血肉聯系當作戰無不勝的法寶。96年波瀾壯闊的歷史進程告訴我們,中國共產黨正是緊緊依靠人民,披荊斬棘,跨溝越坎,實現了中國從幾千年封建專制政治向人民民主的偉大飛躍,實現了中華民族由不斷衰落到根本扭轉命運、持續走向繁榮富強的偉大飛躍,實現了中國人民從站起來到富起來、強起來的偉大飛躍。

習近平總書記當年插隊的延安地區,是中國工農紅軍長征的落腳地,是延安精神的發祥地,是毛澤東思想的成熟地,也是奪取全國政權的出發地。從中國共產黨誕生到新中國成立28年間,有將近一半的時間我們黨以延安為中心,在陜北這片廣袤的黃土地上,演繹了一場改天換地、扭轉乾坤的偉大傳奇。

歷史是奮斗者的坐標系,歷史是最好的教科書。

習近平曾經說過,1969年1月至1975年10月,這段時間是他人生的一個轉折點,后來他的很多思維、行動都和那時候有關聯。

在這里,他體會到了共產黨人與人民同呼吸共命運的真諦是什么;在這里,他感受到了被人民群眾信任、擁戴的本質是什么。可以說,延安的紅色歷史文化和陜北人民豁達、包容、厚道、質樸、奉獻的集體人格,滋養了他“以人民為中心”的政治品格,鑄就了他不變的初心和崇高的使命。

70歲的張衛龐將習近平當年送給他的一個針線包整整珍藏了38年。那是習近平離開梁家河時送給他的,上面有習近平母親齊心親手繡上的三個紅字——“娘的心”。張衛龐說:“我是個莊稼漢,粗枝大葉,也不懂啥大道理,就覺得近平是我的親人,就想存著這個針線包,留個念想。”

人民把總書記當親人,總書記把人民的冷暖掛心頭。

在2017年新年賀詞中,習近平說:“新年之際,我最牽掛的還是困難群眾,他們吃得怎么樣、住得怎么樣,能不能過好新年、過好春節。”

他多次強調,要面對面、心貼心、實打實做好群眾工作,把人民群眾安危冷暖放在心上,雪中送炭,紓難解困,扎扎實實解決好群眾最關心最直接最現實的利益問題、最困難最憂慮最急迫的實際問題。

在十九大報告中,習近平總書記再次莊嚴宣示——

“人民是歷史的創造者,是決定黨和國家前途命運的根本力量。必須堅持人民主體地位,堅持立黨為公、執政為民,踐行全心全意為人民服務的宗旨,把黨的群眾路線貫徹到治國理政全部活動之中,把人民對美好生活的向往作為奮斗目標,依靠人民創造歷史偉業。”

“我堅信,中國人民生活一定會一年更比一年好。”

初心如磐,使命在肩。從他當梁家河大隊黨支部書記,帶領鄉親們一頭一頭、一步路一步路為改變貧困落后的面貌踏實苦干,到他成為黨的總書記,帶領13億中國人民奮發昂揚邁進新時代中國特色社會主義、開辟中華民族偉大復興征程,在習近平的心中,人民利益始終高于天。

放眼今天的梁家河——

藍格瑩瑩的天,綠格茵茵的樹,紅格艷艷的大棗掛枝頭。這是美麗的村莊。

炊煙飄蕩,小河流淌,老人們安詳,孩子們歡笑。這是希望的田野。

梁家河的今天,是對前行者足印的刻錄;

梁家河的明天,是對后來者行動的昭示。

——初心不變,矢志不渝;

——使命永續,繼往開來。

從出發到前行,是初心和使命激勵我們不斷前進。

征程中,永遠不忘人民!