我1969年1月去,1975年10月離開陜西,這一段時間就成為我人生的一個轉折,可以說陜西是根,延安是魂。很多事都歷歷在目,現在有很多思維行動都和那時候有關聯。

——習近平

篳路藍縷啟山林

陜西日報特別報道組

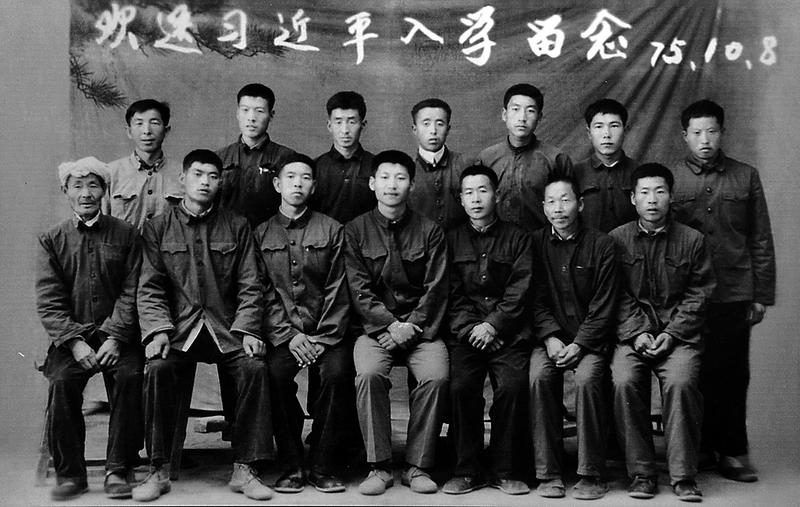

1975年10月8日梁家河村民歡送習近平入學留念。 (資料照片)

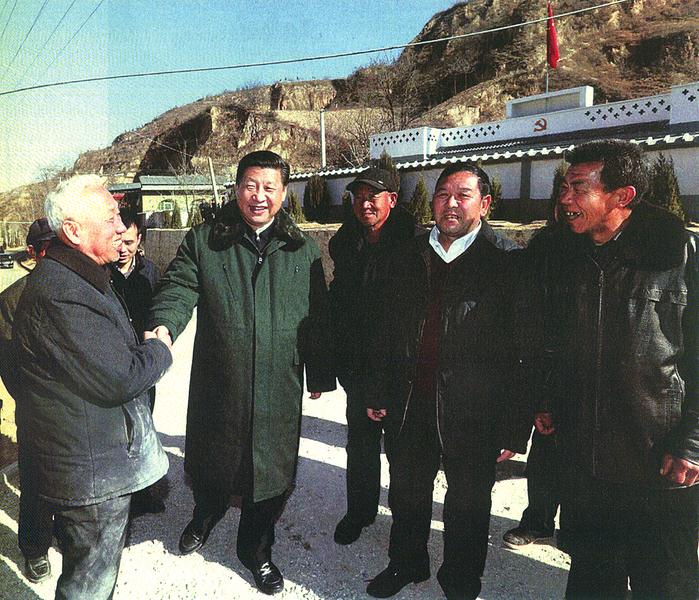

2015年2月13日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平與梁家河鄉親們在一起。 (資料照片)

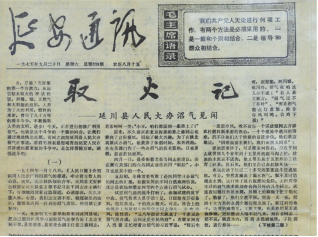

1975年9月20日《延安通訊》刊發的通訊《取火記》。

40多年前,一位青年挽起褲管,光著腳,和鄉親們一起跳進刺骨的冰水中,不分日夜地苦干,硬是在人老幾輩想都不敢想的出洪溝口打起了水墜壩,建成了至今仍是梁家河最好的一片水澆田;

40多年前,還是這位青年,出外學技術,自建燒灰場,帶領鄉親們肩挑背扛十多里地運來沙子、水泥,使陜西省第一口沼氣池在陜北這個偏遠的小山村點火成功;

40多年前,依然是這位青年,決心為長年在滲水坑里挑水吃的鄉親們打一口井。他像泥人一般勞作在井架下,冰冷的泥水浸濕了棉衣,卻澆不滅他與惡劣自然環境抗爭的斗志。如今,這口井清冽的泉水仍然澤被著全村的百姓。

插隊時期的習近平,就是以這樣實干的姿態,行走在陜北這片黃土地上。

梁家河的艱苦歲月,鑄就他矢志創業的精神和面對困難不服輸的性格。

“寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。”人類的美好理想,都不可能唾手可得,都離不開篳路藍縷、手胼足胝的艱苦奮斗。

艱苦歲月中,他帶領群眾向荒山要糧

各級領導干部要牢記“空談誤國,實干興邦”的道理,堅定理想信念,提高推動科學發展能力,切實改進作風,腳踏實地創造新的更大業績。

——習近平

陜北的黃土地,空曠寂寥,只有一曲嘹亮的嗩吶聲才能將他喚醒。

梁家河,這個藏于延安深山中的小村莊,留下了青年習近平的創業足印。

“故天將降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。”

《孟子》中的這段千古名句,就像是為插隊時期的習近平準備的。

初到梁家河,一切艱苦和困難像一座座大山一樣橫亙在他的面前。

巨大的城鄉反差、惡劣的生活環境、陌生而繁重的農業勞動,是下鄉知青們最難過的關口。每天四五點鐘,天還沒亮,知青們就要起床上工。雖然糧食比農村社員要寬裕些,也只是玉米團子、高粱團子之類,甚至還有野菜團子、黑豆錢錢飯。因為長期吃不到新鮮蔬菜,喉嚨中“燥得生煙”,以至于吃到酸菜就會心滿意足。

令他們沒有想到的是,做飯燒火竟然是件極困難的事。因為“山上光禿禿的”,沒有樹,也沒有灌木,知青們常常打不到柴。老鄉們能冒險在山崖上找到耐燒的灌木,他們卻只能在山上摟一些茅草。習近平他們6個知青一天背回的茅草,竟然燒不熟一頓飯。后來,隊里批準他們用儲存下來的玉米稈燒火,才解決了他們的燒柴難題。

習近平回憶起最初的那段經歷,曾說:“我真誠地去和鄉親們打成一片,自覺地接受艱苦生活的磨煉。”他在回憶文章《我是黃土地的兒子》中說道,幾年中,他過了四大關:

一是跳蚤關。在城里,從未見過跳蚤,而梁家河的夏天,幾乎是躺在跳蚤堆里睡覺,一咬一撓,渾身發腫。但兩年后就習慣了,無論如何叮咬,照樣睡得香甜;

二是飲食關。過去吃的都是精米細面,現在是粗糲的雜糧,可不久我便咽得下,吃得香了。直到今日,我對陜北鄉村的飯菜還很有感情,就拿酸菜來說,多時不吃還真想它;

三是勞動關。剛開始干活時,我掙6個工分,沒有婦女高。兩年后,我就拿到壯勞力的10個工分,成了種地的“好把式”;

四是思想關。這是最重要的,我學到了農民實事求是、吃苦耐勞的精神。同時,鄉親們也逐漸把我看作他們中的一分子。

鄉村社會是淳樸的,干活好壞是他們評價一個人最直接的標準。誰干活實在,不“耍奸兒”,誰就最靠得住,就會得到大家的尊重和信任。

村民劉金蓮家的一孔窯洞是習近平、雷平生等6個北京知青在梁家河住的第一個地方。6個人晚上擠在一個炕上睡覺,白天跟劉金蓮的丈夫、二隊的生產隊長張青遠去打壩、修梯田。

“近平干活能受下罪,吃下苦,干活跟咱農村人一樣,一點都不惜力。”劉金蓮親眼看到,習近平從村上往地里挑糞,一走就是幾里山路,扁擔把他的肩膀磨得一層層掉皮、出血。

打壩是農村勞動強度非常大的一項基建工作。在當梁家河大隊黨支部書記之前,習近平和鄉親們在村里一共打了4處大壩。

“一人一天要推200車。”鄉親們說,“8架子車才一方土。”當時農村沒有大型機械,打壩要靠人力一層一層把土用夯石砸密實。那時候談不上什么勞動保護措施,沒有手套,習近平抓緊夯繩和鄉親們一起,一下一下用力打夯。一天下來,他的手上全是水泡,第二天再干,水泡磨破了,開始流血。

“他是真干呢!穿一件藍色的舊棉襖,腰里系一根點炮時用過的導火索,沒有一點書生架子。”鄉親們說。

打壩一般是在農閑的冬季,這時候打壩也最苦。炸土、鏟土、拉土、夯土,干活很累很苦,漸漸地,習近平手上磨出了老繭。農歷二三月,陜北的冰雪剛融化,寨子溝打水墜壩,習近平站在刺骨的冰水里,一干就是一天……

刀在石上磨,人在難中煉。

艱苦和磨難不但沒有壓垮習近平,相反,磨煉了他的意志,增強了他的自信心,同時使他深切了解到百姓的疾苦,并深深地扎根于人民。

兩年后,習近平這個來自大城市的青年,硬是在梁家河這個窮山溝,把活兒從人后干到了人前,成了種地的“好把式”。

木軍塬、梨樹山、東坬、吳家山、王家河梁……梁家河的山山峁峁都留下他種地放羊的足跡;寨子溝、埋老渠、牛家峁、白家山、木瓜山……這里的一座座大壩,一塊塊壩地,都在講述著習近平帶領鄉親們為了多打糧食戰天斗地的故事。

1973年初春,習近平被抽調到馮家坪公社趙家河大隊搞社教。此時這個充滿自信的青年,開始帶領群眾向黃土進軍、向荒山要地,用雙手改變鄉村面貌。

這一年,他剛好20歲。

習近平曾說:人間萬事出艱辛。越是美好的未來,越需要我們付出艱辛努力。

他的這種體會,真實而清晰。

梁家河的一口井,訴說著這段記憶——

1974年初春,習近平剛在梁家河當大隊黨支書,就決心為村里打一口井。

當時打井沒有什么先進的工具,只能用鐵鍬一下一下地挖,挖得深了,就在井口搭一座井架,安上滑輪,把井里挖出來的泥土吊上來。時常在井下勞動的就是習近平。滑輪吊土時,筐子邊沿的土像雨一樣灑在他的頭上和身上,就像一個土人。

基建隊的婦女和娃娃多,只有幾個壯勞力,他們就輪流下去接替習近平。就這樣連著打了20多天,井打了十幾米深,終于出水了。

水打出來后,習近平決定在泉眼邊打一個小壩,為村里再增加一點兒水澆田。

當時天很冷,冰和土凍在一起。為了防止天氣轉暖后消融的冰水滲穿大壩,他們先得用頭把這些冰土混合物挖掉。當時基建隊的社員站在邊上,怕踩在冰水里凍腳,不往下走。習近平二話不說,率先跳到冰面上,用力一下下地挖。大伙兒看他“一個大地方的人”都這么能吃苦,也跟著跳下去,把殘冰全部清理出去。

習近平帶領大家打的這口井水量大、水質好,結束了梁家河人世代在滲水坑挑水吃的歷史,同時使村里幾百畝莊稼的灌溉問題也得以解決。

井邊打的一小塊壩地,當年種上了“長龍1號”谷子。因為有水澆灌,又撒上了化肥,老人們都說“從沒見過谷子像韭菜這樣長”。秋天收割時,這塊壩地畝產三四百斤,竟是原來的3倍!

如今這口水井,仍然是梁家河的主要水源。

“吃水不忘挖井人。”梁家河的村民至今仍然向后輩講述著艱難歲月中,帶領他們不屈不撓與貧困抗爭的領路人。

2015年2月13日,習近平總書記回到梁家河時,從木軍塬下山途中曾三次下車,深情眺望梁家河的山山峁峁、溝溝岔岔。

他指著山腳下的知青院說:“這里溝壑縱橫,窯洞前面的山梁如刀削斧劈,直直地橫在眼前。那可是采菊東籬下,‘愕’然見南山。正是這些懸崖陡壁,磨煉著我的意志。”

千百年來,從大禹治水到愚公移山,從“鞠躬盡瘁、死而后已”,到“人總是要有點精神的”,中華民族自強不息、埋頭苦干的奮斗精神被一代代傳承,中國人民披荊斬棘、實干興邦的優秀品質創造著一個個輝煌。

然而,我們知道:

——創業的腳步不能就此停止;

——奮進的路上仍須砥礪前行。

在2017年新年賀詞中,國家主席習近平號召全黨全國人民,“大家擼起袖子加油干,我們就一定能夠走好我們這一代人的長征路。”

“擼起袖子加油干”,就是要在實踐中錘煉品質,在實干中成就事業。

我們面前的任務還有很多,改革的道路還很艱難,人民對美好生活還有很多新期待,發展不平衡不充分的問題還現實存在。我們就是要拿出艱苦時期的創業精神,拿出為民負責的實干精神,開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。

1975年,時任延川縣通訊組組長的曹谷溪采訪報道了習近平建沼氣池的事跡,目睹了這個年輕人異常艱苦的工作場景。

曹谷溪忍不住說:“近平,你這太苦了!”

習近平笑了笑,平靜地說:“我不吃苦,叫誰吃苦?”

聽了這句話,曹谷溪馬上聯想到“我不下地獄,誰下地獄”。

正是有了舍我其誰的勇氣和擔當,正是有了兼濟天下的胸襟和膽略,才能讓青春的斗志如此昂揚,才能在陜北這塊神奇的土地上留下閃光的足印。

天上不會掉餡餅,努力奮斗才能夢想成真!

習近平總書記在黨的十九大報告中指出:“行百里者半九十。中華民族偉大復興,絕不是輕輕松松、敲鑼打鼓就能實現的。全黨必須準備付出更為艱巨、更為艱苦的努力。”

歷史只會眷顧堅定者、奮進者、搏擊者,而不會等待猶豫者、懈怠者、畏難者。

我們只有保持艱苦奮斗、戒驕戒躁的作風,發揚時不我待、只爭朝夕的精神,“擼起袖子加油干”,才能走好新時代的長征路。

面對挑戰時,他處變不驚知難而進

困難是一道坎,是一道分水嶺。就像鯉魚跳龍門,跳過去就是一片新天地,進入一種新境界。

——習近平

習近平在梁家河走過的路,充滿了困難與挑戰。

甚至是一步一個關,一步一個坎。

習近平曾在回憶文章中說:“七年上山下鄉的艱苦生活對我的鍛煉很大,后來遇到什么困難,就想起那個時候在那樣的困難條件下還可以干事,現在干嘛不干?你再難都沒有難到那個程度。這個對人的作用很大。一個人要有一股氣,遇到任何事情都有挑戰的勇氣,什么事都不信邪,就能處變不驚、知難而進。”

就是因為有了敢于挑戰的勇氣,身上有了一股“不信邪”的精神,習近平在梁家河才能從困難入手,迎著困難上,在解決困難的同時,也使梁家河的面貌有了極大的改變。

在趙家河搞完社教后,習近平回到梁家河,被大家推舉為大隊黨支部書記。已經具有豐富打壩經驗的他,打算在村上建一座更大的壩。

這是一項艱苦的挑戰——

他要打的是一座水墜壩,而且就打在梁家河溝口。

打水墜壩,是當時比較先進的淤地造田技術:先在山谷筑起兩道壩梁,然后用電泵引水上山,山上的泥土在水流的沖刷下流到山底淤積成壩田。

按照習近平的設想,這個壩打成后,梁家河溝口將形成大面積的良田,那時梁家河鄉親們就不再挨餓了。

習近平的這個計劃,卻讓梁家河村民感到吃驚。要知道,梁家河溝口在雨季就是一個巨大的泄洪口。在這里打壩,不但危險,而且洪水一旦淹沒了打好的壩,辛苦也白費了。平時打壩都是在比較小的拐溝,在溝口打壩,人老幾輩想都沒想過!于是村民們、尤其是老人們都不同意。

梁家河的返鄉知青王憲平是第一個被習近平說動的人。他覺得習近平的計劃非常細致和科學:溝口一側給它攔住,淤地壩的另一側給它加固好,把自然河道的一部分加深、清淤,形成一條大的泄洪溝。只要保證夏天水量最大的時候,泄洪壩能承受得住,那淤地壩就不成問題。于是,王憲平就去找更多的村民們說。

終于,老人們被說動了。他們說:“習近平這個娃娃確實可靠,他也是為村里好。你們娃娃有文化,懂得比我們多,咱就不好反對了。”

就這樣,1974年初春,梁家河第一座水墜壩熱火朝天地干起來了。習近平帶領鄉親們起早貪黑,晝夜不停,加快施工。他認真抓工程質量,尤其是洪水沖擊的關鍵部位,他都搞得扎扎實實,“固若金湯”。

他不僅一直在一線指揮,也一直在一線勞動,鏟土、打夯、搬石頭,和大家并肩戰斗。

到了工程的最后關頭,問題又來了,排洪溝采取什么樣的規格建設才能承受洪水的沖擊?

習近平跑到縣上,找水利部門的技術人員來現場勘察,并根據當地水文資料,按照百年一遇的泄洪量進行精確的計算。按照這個方案,習近平他們制定了科學的施工標準,又對排洪溝兩側進行了加固。

這個淤地壩建好后,確實很堅固,夏季的洪水能夠順利地從泄洪溝排走。一到雨季,習近平就非常注意維修和防護堤壩,嚴格督促汛期的排洪管理,使這20多畝淤地壩成為梁家河穩定的高產田。

石春陽是習近平離開梁家河后接任的大隊黨支部書記。他說:“1974年4月,這塊壩地里種下第一季莊稼,當年每畝就打下二三百斤糧食,而以前的畝產只有幾十斤。”

當時的梁家河,具有和中國許多貧困農村一樣的現實:惡劣的自然條件,有限的土地資源,原始的生產設備,落后的思想觀念。

除了這些“攔路虎”,習近平每做一件事都有許多意想不到的困難。真可謂“正入萬山圈子里,一山放過一山攔”。

在浙江工作時,習近平曾說:“在困難面前,各級領導干部不應該消極畏難,無所作為,更不能怨天尤人,而應該堅定信心,千方百計克服困難。要視困難為考驗,把挑戰當機遇,變被動為主動。困難是一道坎,是一道分水嶺。就像鯉魚跳龍門,跳過去就是一片新天地,進入一種新境界。”

在梁家河發展沼氣,是習近平向困難發起的又一項艱苦的挑戰——

在習近平插隊的歲月里,他目睹陜北群眾不僅口糧嚴重不足,連煮飯的柴火也十分缺乏。牛拉糞了,趕快用手一掬,貼在土墻上,曬干了當柴燒。甚至當地還流傳著“燒鞋煮面”的故事:一個農婦給客人做飯,面條煮到鍋里,柴卻不夠燒,眼看著火要熄了,她當即脫下布鞋扔進爐膛,用力緊拉風箱,終于煮熟了鍋里的面。

燒柴難,困擾著貧困的鄉村,也牽動著習近平的心。

發展沼氣,是他心中改變梁家河面貌的一個好辦法,盡管這并不容易。

在四川認真學習40多天后,習近平準備在梁家河大干一場。

然而,困難也接踵而至。這些在1975年9月20日《延安通訊》頭版頭條刊發的曹谷溪《取火記——延川縣人民大辦沼氣見聞》中都有清晰的記錄:

在梁家河有人當著正忙乎著辦沼氣的習近平說:“好后生哩,別逞能,四川暖,延川冷,沼氣在咱這兒辦不成!”有人甚至斷言:“沼氣過不了秦嶺”“要是沼氣能點燈煮飯,除非母雞叫鳴,公雞下蛋!”

……

建池需要沙子,可是梁家河沒有,習近平就帶領幾個青年到15里外的前馬溝去挖;建池的水泥運不進溝,他又帶頭從15里外的公社背了回來;沒石灰,他們又自己辦起燒灰場……

在建設沼氣池過程中,習近平既是指揮員又是技術員,遇到的困難都由他來解決。

但困難仍比想象得要多!

與同為試點的縣農場、關莊、延水關相比,梁家河辦沼氣的難度更大。

難在哪兒?難在選址,難在運料,難在沼氣輸送。

梁家河人居住很分散,管線運輸是一大難題;窯洞前的院落都是打窯洞時推土墊起來的,土質疏松,不適宜挖沼氣池。最棘手的是,沼氣池的池蓋對石板的厚度和整體性要求很高,而這種石料梁家河沒有。習近平一一破解這些難題。他把試點池定在土壤密度相對較高的知青窯院外,然后把村民分成兩個組,一組負責修路,一組負責尋找采石場。

即使克服重重困難建好了沼氣池,也僅僅是“萬里長征走完了第一步”。在這個過程中,最害怕、最困難的是裝好了原料后發現漏氣!在土質疏松的陜北,這是發展沼氣最難過的一關,許多村就此放棄了。

習近平在梁家河一年多先后發展了34口沼氣池,當然會時常碰到這個問題。他和大伙兒把裝滿8立方米甚至體積更大的沼氣池的原料,其實也就是秸稈、糞便等用桶吊出來,然后鉆進沾滿糞便的沼氣池里面,打著手電筒一點一點尋找裂縫。夏天,沼氣池里面又憋又臭,習近平卻要在里面工作好長時間……

魯迅曾在文章中說,我們從古以來,就有埋頭苦干的人,有拼命硬干的人……這就是中國的脊梁。

青年時期的習近平,吃著常人吃不了的苦,干著最臟最累的活兒,只因他的心中裝著最美好的事物,裝著對人民滿腔的熱愛!

1974年7月,知青窯前的沼氣池順利點火,梁家河亮起了陜北高原上第一盞沼氣燈,打破了“沼氣不過秦嶺”的謬論。

1975年8月22日,陜西省沼氣推廣利用現場會在延川縣召開,梁家河大隊黨支部書記習近平作了“沼氣要大辦,政策要落實”的經驗介紹。

“習近平克服重重困難帶領村民修建沼氣池,就這件事本身來說,或許只是他人生中的一次小小歷練。但就這件事的后續效應來看,對當時整個陜西的影響是巨大的。所以,一定不要輕視工作中的那些小事。做大事的人,都是從全心全意做好一件件小事中成長起來的,而人的情操也是從這些看似平凡的小事中培養起來的。”曹谷溪說。

“其作始也簡,其將畢也必巨。”

——把攻克的難關,變成筑夢的石子。

——在披荊斬棘中,邁開前進的步伐。

無論是在梁家河,還是在河北正定,甚或是在福建、浙江、上海、北京,習近平都是這樣一路走來。

習近平總書記說:“我們要永遠保持清醒頭腦,繼續發揚篳路藍縷、以啟山林那么一種精神,繼續保持空談誤國、實干興邦那么一種警醒,敢于戰勝前進道路上的一切困難和挑戰。”

黨的十八大以來,全面深化改革取得重要突破,主要領域改革主體框架基本確立;全面從嚴治黨成效卓著,反腐敗斗爭壓倒性態勢已經形成并鞏固發展;解決了許多長期想解決而沒有解決的難題,辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事。

同時,我們也認識到,發展不平衡不充分的一些突出問題尚未解決,生態環境保護任重道遠;民生領域還有不少短板,脫貧攻堅任務艱巨;全面依法治國任務依然繁重,全面從嚴治黨還在路上。我們的新征程中,還會遇到新問題、新情況、新挑戰。

“問題是時代的聲音。”正是認識了這些困難,正是牽著問題這個“牛鼻子”,我們黨才能準確把握時代發展的脈搏,積極推動問題的解決。

《詩經》云:“靡不有初,鮮克有終。”在實現中國夢的道路上,各種困難矛盾決不可小視,我們必須做好思想和作風上的準備。

回頭凝望初心,再看看我們來時的路,心中就會充滿破難而進的信心。

前行道路上,從延安精神汲取力量

今天,全面從嚴治黨要繼續從延安精神中汲取力量。要把抓理想信念貫穿始終,提高辯證思維、系統思維能力,保持黨同人民群眾的血肉聯系,始終為黨和人民事業艱苦奮斗、不懈奮斗。

——習近平

歷史有著驚人的巧合。

在延安這塊熱土,黨領導全國人民進行的13年艱苦卓絕的斗爭彪炳史冊,在這塊土地上發生的波瀾壯闊的變革開辟了一個新時代。

這塊熱土上誕生的延安精神,成為歷史的火炬,照亮人們前行的道路。

即使這條路上充滿荊棘和坎坷。

即使這條路上我們要付出百倍的艱辛。

2017年秋日的梁家河,溝溝岔岔里的棗樹上掛滿了紅紅綠綠的果子,木瓜山上草木蔥蘢,映照著山頂一方藍瑩瑩的天。

昔日習近平帶領鄉親們打的那個水墜壩,此時一派豐收的景象。黑豆、綠豆、玉米、高粱、土豆、紅薯、蘿卜、花生……儼然是一個農業博覽園。

一座座干凈的窯洞小院里,黃色的土坯墻下,走來了一隊隊穿著灰軍裝、頭戴八路軍帽的人,他們是延安干部培訓學院的學員。走著、看著、聽著、記著,他們一個個臉上神情莊重,卻掩飾不住內心的激情澎湃……

窯洞,陜北的窯洞。

這里是魂牽夢繞的地方,這里是夢想起飛的地方,這里是把心留住的地方。

它以特有的樸實、寬厚,接納了一支英雄的長征隊伍。這里微弱的煤油燈前,曾經坐著頭腦敏銳、最具有世界眼光的人;這里清貧粗獷,卻孕育了我們黨最寶貴的精神財富——延安精神。

還是在這窯洞,還是在延安這塊英雄的土地,年輕的習近平,懷著對人民滿腔的熱愛,懷著對理想和真理的不懈追求,用忘我奮斗的青春壯歌,踐行了偉大的延安精神。

2015年2月,習近平總書記在陜西視察時指出,老一輩革命家和老一代共產黨人在延安時期留下的優良傳統和作風,培育形成的延安精神,是我們黨的寶貴精神財富。

“習近平總書記對延安精神的認識絕不是抽象的,而是帶著七年梁家河插隊經歷感受的。可以說,他的這段經歷,是對延安精神最深刻的注解和最切實的踐行。”陜西師范大學馬克思主義學院院長任曉偉說。

“習近平總書記在梁家河插隊期間,服從組織安排、扎根農村基層,形成了致力于改變貧窮落后面貌的理想信念;植根人民群眾、努力服務群眾,產生了始終把人民群眾放在心上的為民情懷;矢志千磨萬擊、勇于吃苦耐勞,練就了自力更生、艱苦奮斗的意志品質;始終敢于擔當、堅持真抓實干,形成了干在實處、走在前列的務實作風。這些都是對延安精神的繼承、豐富和發展,展現了延安精神的時代精華。”陜西省委黨校黨建教研部主任王彥軍說。

梁家河村所處的延安市延川縣,曾是陜北革命根據地和陜甘寧邊區中心縣份之一。這里的武裝斗爭、土地改革、民主建設、互助生產運動紅紅火火、轟轟烈烈,曾極大地支持了根據地建設。

當時,延川縣80%以上的婦女投入了大生產運動;交公糧時,村村戶戶不分晝夜驢馱人背;這里有紡織廠、供銷社、金融機構,有工會、青救會、婦救會,人民較早看到了新社會的雛形。

紅色的血脈在這里流淌,革命傳統的基因在這里延續……

在梁家河插隊時期的習近平,為了人民的幸福,無私奉獻著自己的青春和熱情。即使他的家庭受到迫害,即使不能和親人相見,即使生活艱苦難耐,他都從來沒有產生怨言,從來沒有停止向黨靠近,從來沒有動搖對黨的信念。

延安時期,從毛澤東棗園的油燈到朱德在王家坪的三畝菜地;從周恩來、任弼時、董必武紡線捻紗,到陳云擔糞積肥,首長和士兵、干部和群眾,活干在一起,汗流在一起。大生產運動時期的南泥灣,就是在深山密林安家、向荒山野嶺要糧的典范。

自力更生、艱苦奮斗,是共產黨人面對邊區物資匱乏、群眾負擔加重作出的選擇,體現了他們的責任和擔當。

面對梁家河貧瘠的土地,面對群眾吃不飽飯的難題,年輕的習近平作出了同樣的選擇!

他帶領鄉親們打壩淤地、植樹造林、修路造橋、推廣沼氣,以生命的熾烈抗爭環境的惡劣,以艱苦卓絕的實干為鄉親們換得幾多溫飽。

他的汗揮灑在梁家河,不怕吃苦的精神也留在了這塊黃土地上。

可歌可泣的青春歲月中,延安精神熠熠生輝。

2015年,習近平總書記在參觀完位于延安楊家嶺黨的七大會址時,曾動情地說:“這里我來過多次,插隊時每次到延安都要來看看,每次都受到精神上的洗禮。”

偉大的延安精神,洗禮、熏陶和培育著青年習近平;而習近平又用自己的特殊方式傳承著延安精神的時代價值。

“習仲勛的兒子幫我拉車”的故事,在陜北許多人都知道。

在趙家河搞社教時,一天,習近平到馮家坪公社去開會,走到半路上,遇到一位年過七旬的老人,弓著腰很吃力地拉著架子車。同行的人說,他是馮家坪人,名叫馮俊德。

習近平走上前,對馮俊德說:“老大爺,您這么大年紀,還能拉得動車?”

馮俊德說:“能成!”

習近平說:“來,我幫你拉一段!”

馮俊德也確實累了,一看這個年輕小伙來幫他,就很高興,說:“好啊,多謝你了。”

習近平把車接過來,拉起來就走。

馮俊德又問習近平:“后生,你是哪里的?我之前沒見過你。”

習近平回答說:“我是北京來延川插隊的知青,在趙家河搞路線教育,我們現在到公社去開個會。”

馮俊德說:“北京的娃,這架子車拉得倒好哩!”

習近平說:“經常干,就熟了。”

馮俊德問他:“你叫什么名字?”

習近平回答:“我叫習近平。”

馮俊德說:“你姓習?這個姓可不多見。我老漢活了七十多年,就知道一個姓習的,就是我們陜北鬧革命的習仲勛。”

習近平說:“老大爺,你知道習仲勛?”

馮俊德說:“那咋能不知道嘛!那時候劉志丹、習仲勛在我們陜北鬧革命。劉志丹管軍隊,是軍委主席;習仲勛管政府,是政府主席。他像你現在這樣的年紀,就當上了‘娃娃主席’,我們陜北人,都知道習仲勛。”

習近平說:“我就是習仲勛的兒子。”

馮俊德吃了一驚,喜得大聲說:“哎呀,好后生,原來你就是習仲勛的兒子!”

多么熟悉的一幕——

延安時期,老一輩無產階級革命家,為了給勞苦大眾謀幸福,經受血火,經歷生死,立下卓著功勛,令百姓愛戴。