作為一個人民公仆,陜北高原是我的根,因為這里培養出了我不變的信念:要為人民做實事!無論我走到哪里,永遠都是黃土地的兒子。

——習近平

初心益堅中國夢

陜西日報特別報道組

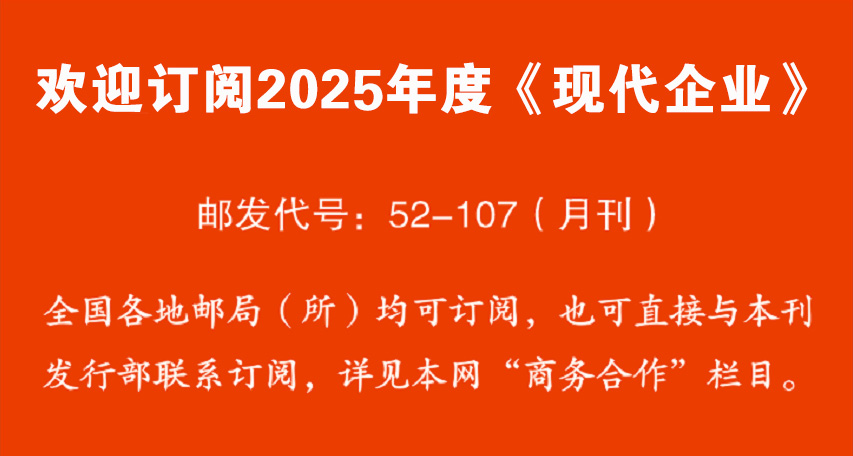

2015年2月13日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在延安市延川縣文安驛鎮梁家河村調研時同村民邊走邊聊。 (資料照片)

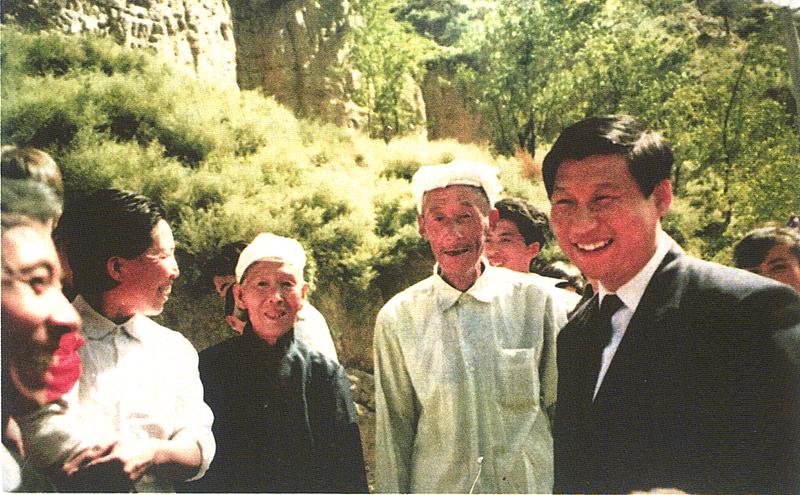

1993年9月27日,習近平回到梁家河看望鄉親們。 (資料照片)

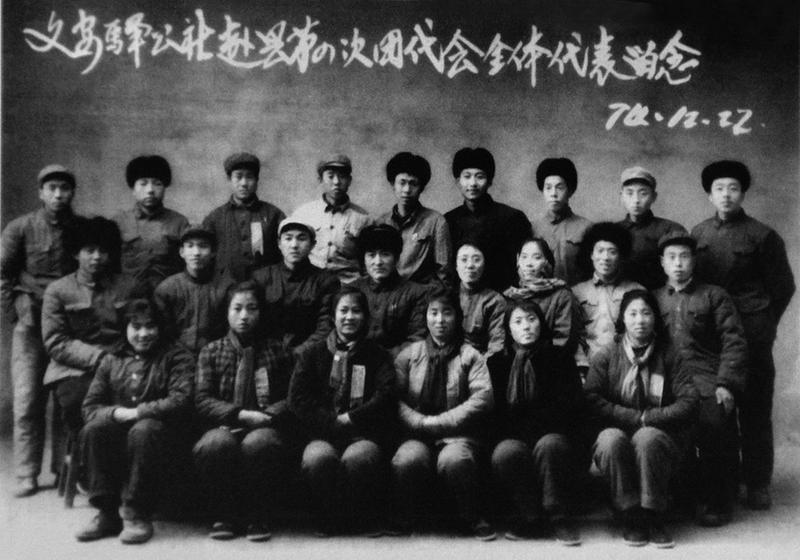

文安驛公社赴縣第四次團代會全體代表留念。后排右四為習近平。 (資料照片)

初心不改——青春作證,梁家河作證。

“我不到16歲就從北京來到了中國陜北的一個小村子當農民,在那里度過了七年青春時光……年輕的我,在當年陜北貧瘠的黃土地上,不斷思考著‘生存還是毀滅’的問題,最后我立下為祖國、為人民奉獻自己的信念。”2015年10月21日,倫敦金融城市長晚宴上,中國國家主席習近平提到自己40年前插隊的梁家河時說。

就在此前一個月,2015年9月22日,美國西雅圖,中國國家主席習近平在華盛頓州當地政府和美國友好團體聯合歡迎宴會上,深情回憶了自己在梁家河的插隊生活,有兩句話在大洋上空久久回蕩——

“我了解鄉親們最需要什么!”

“我了解老百姓需要什么!”

站在世界舞臺向世人闡釋中國,習近平沒有用宏大的場景描述,也沒有用細微的統計數字,而是選擇了一個獨具意義的村莊——梁家河,用一個村子的變化,讓世人清楚看到全中國幾十年的發展。

習近平借梁家河之例特別指出:“中國夢是人民的夢,必須同中國人民對美好生活的向往結合起來才能取得成功。”

這是他的青春所知、青春所得,也是他不變的初心。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央順應時代要求和人民愿望,以巨大的政治勇氣和強烈的責任擔當,統攬偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,取得了改革開放和社會主義現代化建設的歷史性成就,贏得了全黨全軍全國各族人民的衷心擁護。習近平總書記站在時代潮頭,以全新的視野深化對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識,進行艱辛理論探索,取得重大理論創新成果,提出了科學系統完整的治國理政新理念新思想新戰略,形成了新時代中國特色社會主義思想。

而這一切,是基于對中國現實的洞悉。

偉大人物的成長從來不是偶然的,偉大思想的形成也總是有根源的。

“1969年1月,我邁出人生的第一步,就到了梁家河。在這里一待就是七年。”

七年陜北生活,七年艱辛磨礪;

七年深入群眾,七年負重求索。

習近平收獲了成長,更堅定了信念:“15歲來到黃土地時,我迷惘、彷徨;22歲離開黃土地時,我已經有著堅定的人生目標,充滿自信。”

由迷惘到自信,由彷徨到堅定,這樣的轉變,源自陜北高原帶給他不變的信念:要為人民做實事,要與人民同甘苦。

梁家河七年青春歲月,正是習近平從少年到成人的成長時期,正是他從“不諳世事”到世界觀、人生觀、價值觀定型的時期,也是他后來逐步形成治黨治國治軍一系列重要思想理念的實踐起點。

——青春,激揚了一個青春之子的遠大志向;

——人民,培育了一個人民之子的堅定信念。

陜北的高天厚土,滋養了一位人民的領袖。他最初對“人民”二字的體悟,就來自梁家河,來自那些讓他始終魂牽夢繞的鄉親。

是的!在習近平心中,“人民”始終處于最高的位置——

“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標。”

“人民群眾是我們力量的源泉。”

“實現中國夢必須凝聚中國力量,這就是中國各族人民大團結的力量。”

“人民是歷史的創造者,是決定黨和國家前途命運的根本力量。”

2016年7月1日,在慶祝中國共產黨成立95周年大會上,習近平總書記一再強調“初心”,而“人民”正是中國共產黨初心的根系所在、源泉所在、目標所在。

不忘初心,方得始終。

初心出于青春,初心歸于人民。

初心何出?就在青春奮斗里

15歲來到黃土地時,我迷惘、彷徨;22歲離開黃土地時,我已經有著堅定的人生目標,充滿自信。

——習近平

初心磨礪處,青春奮斗時。

40多年前,進梁家河的那道溝是一條很難走的土路。狹窄川道中間,一條彎彎曲曲的羊腸小道通往山里。初來乍到,偏遠、閉塞、貧窮的梁家河,似乎完全不同于想象中的紅色土地。

到遙遠的陜北梁家河插隊,是習近平主動要求的。然而,直到塌下心來,他才真切地認識了陜北,了解了實際,融入了這里的人民。七年青春歲月,習近平在陜北這塊革命圣地上取到了父輩革命者書寫的“真經”。

志當存高遠。插隊之初,15歲的習近平還沒有完成中學學業,他夢寐以求用現代知識充實自己的內心和頭腦。

但1973年,面臨推薦上大學的機會,習近平卻說:“我為什么就不能在梁家河扎根呢?我為什么就不能在這里為老百姓干好事呢?自己的路自己走,自己的事自己干!”

那時的習近平,已經展現出高遠的志向、宏大的抱負、獨特的人生設計,形成了成熟而堅定的世界觀、人生觀和價值觀。

正因為如此,七年艱苦歷練,習近平成了“年齡最小、去的地方最苦、插隊時間最長的知青”,成為梁家河的真正一員,成長為有定力、有抱負的黨支部書記。

他把梁家河作為奮斗的起點,從此走上了不平凡的人生道路。

他不僅把人留下了,更把心留下了。這非同尋常的人生選擇,把他的一切同黨和國家的前途命運緊緊連在了一起,同人民群眾的安危冷暖和根本利益緊緊連在了一起。

黨的十八大以來,中國共產黨之所以能在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,取得一系列歷史性成就,贏得人民群眾的衷心擁護,答案就在這里。

“人生的扣子從一開始就要扣好。”梁家河七年知青經歷,就是習近平人生的“第一粒扣子”。

七年插隊歲月,七年汗水揮灑,代表了青春,代表了成長,也譜寫了歷史。“可以說,沒有梁家河的青春磨礪,就沒有今天的習近平總書記。”中共陜西省委黨校教授劉穎慧認為。

心在哪里安放,光彩就會在哪里綻放。

人都有自己的青春時代。人生歷程中拉開的差距,除了所處的客觀環境、所受的客觀條件影響外,很大程度上與青年時代的主觀努力息息相關。

“青年面臨的選擇很多,關鍵是要以正確的世界觀、人生觀、價值觀來指導自己的選擇。無數人成功的事實表明,青年時代,選擇吃苦也就選擇了收獲,選擇奉獻也就選擇了高尚。青年時期多經歷一點摔打、挫折、考驗,有利于走好一生的路。”這是習近平總書記2015年“五四”青年節對廣大青年提出的殷切期望,也是對他自己青年時代人生經歷的生動概括。

習近平總書記曾勉勵廣大青年:“每一代青年都有自己的際遇和機緣,都要在自己所處的時代條件下謀劃人生、創造歷史。”

“梁家河的七年,是習近平人生轉折的七年,是他融入群眾的七年,是他自信心養成的七年,是中國夢源起的七年。”延安干部培訓學院棗園分院副教授劉金鋒認為,習近平等一代知青所表現出來的知青精神,包含了堅定理想信念,自力更生、艱苦奮斗,全心全意為人民服務宗旨和勇于擔當的時代精神。

根扎圣地,魂鑄初心。青春唯有和奮斗、拼搏連在一起,才能激發昂揚向上的精神,才能托起無限寬廣的夢想。

梁家河插隊的經歷,對習近平鍛煉很大、影響很深,使他形成了一種“黃土情結”。在遇到困難時想到這些,習近平就會感到沒有解決不了的問題。他說:“人生的道路要靠自己來選擇,如何選擇一條正確的道路,關鍵是要有堅定的理想信念。否則,環境再好照樣會走錯路。”

延安大學馬克思主義學院院長郝琦說:“習近平在梁家河的奮斗經歷,對當代青年繼承延安精神、健康成長成才具有重要的啟示意義。一方面要確立自己的人生目標,在艱苦環境下始終有理想、有方向,不能自暴自棄、失去前進動力;另一方面要為實現目標做好準備,在學習中增長才干,用艱苦奮斗、創新變革的精神去實現夢想。”

七年插隊歲月,習近平把自己當成黃土地的一部分,與老鄉們同吃、同住、同勞動,甘苦與共、休戚相關。他用腳丈量陜北高原的寬廣與厚重,一心只為老百姓過上好日子。

這七年對他人生的影響是全面的、深刻的、持久的。可以說——

梁家河是當代中國發展的一個縮影;

梁家河是習近平理想信念的基點,是他初心的發軔。

“入黨、提干、上大學都是習近平奮斗的結果。”延川縣文安驛公社黨委的老書記說。

“習近平是靠自己踏踏實實干出來的。”梁家河的鄉親們說。

“習近平對我的人生觀有很大影響。”梁家河的年輕人說。

青年習近平是在廣闊天地中成長的。正如毛澤東青年時期深入湖南農村開展調查研究的經歷一樣,梁家河的七年插隊生活,為習近平形成改變中國、影響世界、指引未來的理念和思想,提供了厚實的積累。

青春是用來奮斗的。扶風縣電信公司年輕的入黨積極分子卜黎冬,站在梁家河村黨支部院子,凝視著“干在實處 走在前列”的標語,深受觸動。他說:“在陜北插隊的習近平,為人民群眾辦成了很多實事,值得當代青年學習。青春的我們,也應該志存高遠、激情奮斗,腳踏實地、頑強拼搏,勇做時代弄潮兒,放飛青春夢想,為人民努力奉獻。”

青年興則國家興,青年強則國家強。

習近平總書記在黨的十九大報告中說:“青年一代有理想、有本領、有擔當,國家就有前途,民族就有希望。中國夢是歷史的、現實的,也是未來的;是我們這一代的,更是青年一代的。中華民族偉大復興的中國夢終將在一代代青年的接力奮斗中變為現實。”

初心何為?為民為國為世界

陜北高原給了我一個信念,也可以說是注定了我人生往后的軌跡。經過了陜北這個人生課堂,就注定了我今后要做什么,它教了我做什么。

——習近平

一個時代有一個時代的特征,一個時代有一個時代的使命。

誰能主動融入這個時代,并不被這個時代所拘囿;誰能自覺接受這個時代的洗禮,并在這個時代里有創造、敢作為,那么,誰就將成為時代的驕子。

在時代的影響下,習近平逐漸形成了鮮明的問題意識、強烈的改革精神、過人的創造魄力。

這樣的思想特質,使得他總是能夠敏銳、深刻地把握世情國情黨情的重大變化,把握人民群眾對美好生活的向往,以更寬廣的視野、更長遠的眼光,來思考把握事關黨和國家事業發展的一系列重大戰略問題,在理論上不斷拓展新視野、作出新概括,在實踐中解決許多難題、辦成許多大事。

基層是什么樣?群眾在怎么想?事業該怎么干?七年陜北插隊歲月,給了習近平這些問題的答案。

“陜北高原給了我一個信念,也可以說是注定了我人生往后的軌跡。經過了陜北這個人生課堂,就注定了我今后要做什么,它教了我做什么。”習近平曾在接受采訪時如是說。

1973年初春,大地還未解凍,習近平被縣上抽調,與共青團延川縣委書記、北京知青陶海粟一起,到馮家坪公社趙家河大隊搞社教。

“近平來了,趙家河也變了,上上下下、里里外外都變了。”回憶起那段歲月,趙家河人記憶猶新。

在趙家河,習近平不僅負責政策宣講、大隊領導班子整頓和生產隊干部配備等行政工作,還和群眾一起參加生產勞動,與農民一起修梯田、打土壩、植樹造林……他蹲點搞社教只有8個多月,但成績非常突出,顯示了極強的組織能力、協調能力,展示了實事求是、真抓實干的工作作風。

成功只垂青那些有充分準備的人。別人從零開始,而習近平卻要“從負數開始”。面對特殊歷史時期的苦難和磨礪,他沒有抵觸、沒有怨言,而是迎難而上、努力奮進。

擔任村干部,他身體力行,帶領鄉親們改變村莊的面貌。他在工作中總是“想大的、干實的”:打淤地壩,挖深水井,建沼氣池,開鐵業社,辦識字班……

“不管多苦多累,近平都能一直拼命干,從來不‘耍奸兒’。”“我和他一起生活的時候,就發現他這個人有一股鉆勁,有強烈的上進心。”梁家河的鄉親們說。

在梁家河插隊的七年,青年習近平用行動詮釋了他的那句話——“干在實處 走在前列”,用青春書寫了無愧于時代、無愧于歷史的華彩篇章。

薪火相傳的信仰,人民為本的初心;

千錘百煉的磨礪,腳踏實地的奮斗。

習近平總書記多次講道:“鞋子合不合腳,自己穿著才知道。一個國家的發展道路合不合適,只有這個國家的人民才最有發言權。”這既是實踐經驗的總結,也是道路自信的體現。

如今,走進梁家河,在當年習近平帶領干部群眾修建的沼氣池旁,每天都有絡繹不絕的人前來參觀。旁邊知青窯的外墻上,有一幅手繪的沼氣宣傳畫。按照當年習近平的設計,畫面上的5個人,分別對應著工農商學兵,代表了全國人民。

這是一個歷史的見證,見證了習近平自力更生、艱苦奮斗的創業精神,見證了他為人民做好事的遠大抱負。

“人來到世上,就是要為人類辦好事。”

這句話,影響了劉永耀日后的人生軌跡,成為他立身處世的基本遵循。他刻苦鉆研,成了當地小有名氣的“發明家”。他制作的“波的衍射”幻燈片課件、“小數點移位演示器”教具等,獲得國家專利,受到教育部和省上獎勵。

這句話,也加深了劉永耀一生的為民認知,激發了他造福鄉里的樸素追求。“我做不到給全人類辦好事,但是可以給家鄉辦點好事。”退休后,他開創性地在老家依洛河旁的鹽堿地里種出了一池荷花,并打算擴大種植,義務幫助當地發展旅游,帶動群眾增收致富。

一池沼氣一幅畫,一片赤誠為民生。

在陜北,習近平什么活兒都干過,什么苦都吃過。

正是因為有了和農民群眾一起勞作的經歷,習近平才更能體察民情、了解民意,才能更精準地提出解決現實問題的方案。

黨的十八大明確提出,要確保到2020年全面建成小康社會。習近平總書記在黨的十九大報告中指出,要突出抓重點、補短板、強弱項,特別是要堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰,使全面建成小康社會得到人民認可、經得起歷史檢驗。

“小康路上一個都不能掉隊!”這是民本情懷的時代宣言——

小康路上,梁家河正闊步前行。

現在,梁家河這個陜北高原上的小山村,新建的石窯洞依山排列,太陽能路燈沿途并立,農家樂、特產店生意紅火,鄉村旅游、蘋果產業效益日漸提升。據介紹,這兩年,梁家河人生活日益富足,家家住上了100多平方米的新樓房,去年村民人均純收入已超過1.7萬元。

夢想是最令人心動的旋律,也是最激人奮進的動力。

夢想的陽光,正在照進更多人的現實生活。

“實現中華民族偉大復興”,這是矢志不渝的民族擔當——

2012年11月15日,在十八屆中共中央政治局常委同中外記者見面會上,習近平總書記說:“我們的責任,就是要團結帶領全黨全國各族人民,接過歷史的接力棒,繼續為實現中華民族偉大復興而努力奮斗,使中華民族更加堅強有力地自立于世界民族之林,為人類作出新的更大的貢獻。”

5年后的2017年10月18日,習近平在黨的十九大上鏗鏘宣示:“經過長期努力,中國特色社會主義進入了新時代,這是我國發展新的歷史方位。”

中國特色社會主義進入了新時代,意味著近代以來久經磨難的中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍,迎來了實現中華民族偉大復興的光明前景。

今天,我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標。

百年夢想,曾經那么遙遠;

偉大復興,今朝如此接近。

黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,黨和國家事業取得了歷史性成就,全面開創了新局面。

——經濟建設取得重大成就。發展質量和效益不斷提升,供給側結構性改革深入推進,區域發展協調性增強,創新型國家建設成果豐碩,開放型經濟新體制逐步健全,對世界經濟增長貢獻率超過30%。

——全面深化改革取得重大突破。推出1500多項改革舉措,重要領域和關鍵環節改革取得突破性進展,主要領域改革主體框架基本確立,全社會發展活力和創新活力明顯增強。

——民主法治建設邁出重大步伐。黨的領導體制機制不斷完善,社會主義民主不斷發展,中國特色社會主義法治體系日益完善。

——思想文化建設取得重大進展。黨的理論創新全面推進,中國特色社會主義和中國夢深入人心,社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化廣泛弘揚,公共文化服務水平不斷提高,文化自信得到彰顯。

——人民生活不斷改善。深入貫徹以人民為中心的發展思想,脫貧攻堅戰取得決定性進展,教育事業全面發展,就業狀況持續改善,城鄉居民收入增速超過經濟增速,人民獲得感顯著增強。

——生態文明建設成效顯著。生態文明制度體系加快形成,全面節約資源有效推進,重大生態保護和修復工程進展順利,生態環境治理明顯加強,環境狀況得到改善。

……

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央,以對黨、對人民、對民族高度負責的精神,總攬全局、運籌帷幄,勵精圖治、奮發有為,匯聚起實現中華民族偉大復興的磅礴力量,帶領全黨全國各族人民開創了黨和國家事業發展的嶄新局面。

從梁家河到北京,從大隊黨支部書記到黨的總書記,不變的是執政為民的政治本色,不變的是兼濟天下的胸襟抱負。

正是七年插隊艱難困苦的經歷,為習近平擔當歷史大任,回答好、解決好“當代中國之問”,奠定了堅實的人格基礎。

“構建人類命運共同體”,這是互惠共贏的大國強音——

中國共產黨是為中國人民謀幸福的政黨,也是為人類進步事業而奮斗的政黨。

2013年3月,習近平在莫斯科國際關系學院首次對人類命運共同體作出闡釋:“各國相互聯系、相互依存的程度空前加深,人類生活在同一個地球村里,生活在歷史和現實交匯的同一個時空里,越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體。”

從此,“命運共同體”成為激蕩世界的時代強音。

從構建中國-東盟命運共同體到推動金磚國家合作,從積極促進“一帶一路”國際合作到引導應對全球氣候變化……

中國國家元首提出的倡議和構想,在國際社會產生廣泛而積極的反響。全球治理體系改革和建設中,中國智慧和中國力量日益發揮出重大作用。

2017年1月18日,聯合國日內瓦總部。習近平超越民族、國家和意識形態,站在世界和人類的高度,提出:“讓和平的薪火代代相傳,讓發展的動力源源不斷,讓文明的光芒熠熠生輝,是各國人民的期待,也是我們這一代政治家應有的擔當。中國方案是:構建人類命運共同體,實現共贏共享。”

從梁家河一路走來,從為人民做有益的事,到現在為民族、為全人類謀福祉、作貢獻,他初心不忘。

如今,面向世界,習近平發出充滿感情的話語:“世界命運掌握在各國人民手中,人類前途系于各國人民的抉擇。中國人民愿同各國人民一道,推動人類命運共同體建設,共同創造人類的美好未來!”

矢志如初,夢想終會實現。

初心何往?永遠置身人民中

腳踏在大地上,置身于人民群眾中,會使人感到非常踏實,很有力量。

——習近平

2017年9月,初秋的梁家河,清水靜流,向世人講述著一段并不遙遠的“歷史故事”。

村頭的知青淤地壩里,那一片玉米地正生機勃勃。

42年前的秋天,1975年10月,習近平離開梁家河時,這片淤地壩里的玉米也正長得繁盛——那是這塊地上長出的第二茬玉米。1974年淤地壩打好當年,第一茬就有收成了。

40多年前淤積起來的這塊壩地,成為給村民貢獻越來越多的福地。梁家河的群眾都還記得,當年習近平帶領大家一起干實事、謀幸福……

“吃水不忘打井人,永遠想念習書記。”

梁家河村黨總支部書記石春陽在知青井前感慨地說:“習近平在我們梁家河時間不短,帶給我們很多發展變化。他在梁家河真正學到了吃苦精神,學會了實事求是,學會了從群眾中來到群眾中去。我們梁家河人,一定要給總書記增光!”

梁家河,這個日益受到世人關注的村莊,作為習近平的磨礪之地、奮斗之地,作為習近平新時代中國特色社會主義思想的實踐之地、孕育之地,正在寫入當代中國史冊。

梁家河,作為一個小山村,是普通的,但普通中卻蘊含著一種跨越時空、激蕩人心的偉大精神。

“梁家河的經歷,充分體現了習近平在基層磨礪出的親民、愛民、為民的精神品質,體現了他接地氣、有底氣的從政風格。”中共延安市委黨校副教授李瑞青說,“梁家河給我們的最大啟示是,共產黨人無論在哪里、無論做什么,都要和當地人民結合起來。而要和人民結合起來,一要親民,對待人民要有真感情;二要愛民,對待人民的事情要有真精神;三要為民,為民干事業要有好方法。”

回望曾經,梁家河村的沼氣池在陜西第一個點火成功,點燃的不僅僅是一口灶、一盞燈,更是群眾心中的一片光明、陜北高原的幾多希冀。

“陜北七年是習近平一生最寶貴的財富。”曾任延川縣革委會通訊組組長、采訪報道過習近平大辦沼氣先進事跡的曹谷溪說,“以習近平為代表的知青一代,普遍有理想、有抱負,有以天下為己任、為了國家不惜犧牲個人利益的情懷。這一代人是我們國家、民族的希望。我相信習近平會率領十幾億中國人,創造中華民族的空前輝煌,續寫我們民族的光輝歷史。”

誰能走進群眾,誰將獲得力量。

你與百姓距離越近,你的力量就會越強。

知青時代的習近平,在逆境中堅守理想信念、在困苦中矢志拼搏奮斗。他把自己融入群眾,他和百姓有了真情,他以親民、愛民、為民的實際行動,感染了眾多鄉親,感動了這片黃土地。

那一段艱苦錘煉和上下求索的歲月,使習近平加深了對中國億萬普通百姓的感情,把牢了為人民服務這個宗旨,堅定了治國理政必須心中有民的信念。

習近平身上所體現的精神品質,是延安精神在當時歷史條件下的具體體現。他從實際出發,帶領群眾改變落后面貌的實踐經歷,體現了克服困難、勇于創新的精神,體現了為人民服務的宗旨意識。這就是習近平的初心所在。

這種初心,正如習近平后來所講的:“要時刻牢記自己是人民的公仆,時刻將人民群眾的衣食、冷暖放在心上,把‘人民擁護不擁護、人民贊成不贊成、人民高興不高興、人民答應不答應’作為想問題、干事業的出發點和落腳點,像愛自己的父母那樣愛老百姓,為老百姓謀利益,帶著老百姓奔好日子。”

“七年多上山下鄉的經歷使我獲益匪淺,同群眾結下了深厚的情誼,為成長進步打下了比較好的基礎。”

“當我適應了當地的生活,特別是和群眾融為一體時,就感到自己活得很充實。”

這都是習近平對自己插隊時期不斷學習、增長才干、服務群眾經歷的回顧。

梁家河村民鞏正榮家珍藏著一頂特殊的帽子。習近平等知青初到梁家河,看到鞏正榮的父親正在寒風中為生產隊放羊,就送了他這樣一頂套頭護臉、防風御寒的帽子。

鞏家人深受感動,拿了8個雞蛋送給知青們作為“還禮”。

他們更親近了。

后來,這頂帽子由父親傳給了兒子,又傳到了孫子,一家三代人先后都戴過這頂“知青帽”。

這份感情,不可謂不深。習近平離開梁家河去上大學之后,鞏正榮還寫了幾首詩以作紀念。其中一首是:

人民送你上大學,

你上大學為人民。

高山深溝留腳印,

七年情深把心留。

一個人的成長,總是與他腳下堅實的土地息息相關,總是與他共同生活的群眾休戚與共。

延安大學文學院院長梁向陽認為,習近平性格中有與陜北文化相契合的特質,彼此雙向互動。陜北文化大氣、包容、擔當、進取、利他的特點,給予習近平特殊的滋養和熏陶。一方面,他是有理想信念的人,從內心聽到了土地對他的召喚,聽到了理想對他的召喚,聽到了自強不息、厚德載物的傳統精神對他的召喚;另一方面,在陜北的七年,磨煉了他的人生“定力”,培育了他“能吃苦、愛學習、善思考、敢擔當、有作為”的品質。

梁家河村史館,參觀訪問的人絡繹不絕、心懷崇敬;黨支部院子里,重溫入黨誓詞的聲音此起彼伏、鏗鏘有力。

清華大學公司治理與資本運營學習班學員周品芬,帶著“90后”女兒宋碧瑋,一起來到梁家河追尋初心。周品芬說,通過對習近平插隊經歷的了解,她認識到人沒有百折不撓的精神是不行的,沒有艱苦奮斗的精神是成不了事的。不論干什么事業,都要有信仰、有擔當。

“習近平就是我們的‘青春偶像’。”宋碧瑋感慨道。

從梁家河,到全中國,一個真實而生動的“中國故事”正在不斷傳誦,一篇中國特色社會主義的大文章正在精彩續寫!

梁家河,從歷史而來,向未來而去。

這是陜北高原上的一條青春之河、初心之河。

這是中國大地上的一條奮斗之路、初心之路。

歷史將會銘記,河畔曾有一位磨礪者,一位成長者,一位奮斗者,一位引領者。

在這里,他真誠地與人民打成一片,自覺接受生活磨煉,從陌生、孤獨,到充實、上進,從迷惘、彷徨,到自信、堅定——

這里有深入基層、緊貼大地的習近平;

這里有知難而進、苦干實干的習近平;